आज के इस पोस्ट में हमलोग कक्षा 10वीं भूगोल का पाठ ‘वन एवं वन्य प्राणी संसाधन’ का नोट्स को देखने वाले है। van evam vanya prani sansadhan

| वन एवं वन्य प्राणी संसाधन |

प्रश्न 1. वन किसे कहते है?

उत्तर– वैसा बड़ा भूभाग, जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा अच्छादित (ढका) होता हैं, उसे वन कहते हैं।

☛ वन दो प्रकार के होते हैं :-

(i) प्राकृतिक वन :- वैसे वन जो स्वतः विकसित होते हैं, उसे प्राकृतिक वन कहते हैं।

(ii) मानव निर्मित वन (वानिकी) :- वैसे वन जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं, उसे मानव निर्मित वन कहते हैं।

वनों से मिलने वाले लाभ

(i) वन तापमान कम करते हैं और वर्षा बढ़ाते हैं।

(ii) वे मिट्टी कटाव रोकते हैं और नदियों में पानी की आपूर्ति बनाए रखते हैं।

(iii) वनों से पशुओं के लिए चारा मिलता है।

(iv) पेड़ों की पत्तियाँ सड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं।

(v) वन कई जंगली जीवों का प्राकृतिक घर हैं।

(vi) वनों से ईंधन और भवन-निर्माण की लकड़ी मिलती है।

(vii) कई उद्योगों के कच्चे माल वनों से मिलते हैं – कागज की लुगदी, रेशा, गोंद, मधु, लाह आदि।

(viii) वन हमें फल, फूल और औषधीय पौधे भी देते हैं।

प्रश्न 2. पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते है?

उत्तर– वैसा तंत्र जिसमें जीव-जंतु, पौधे और सूक्ष्मजीव अपने वातावरण (मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश) के साथ मिलकर रहते हैं और एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते है।

महत्वपूर्ण तथ्य

(i) भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। और वन विस्तार के नजरिए से भारत का विश्व में 10वाँ स्थान है।

(ii) रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है, जो विश्व में प्रथम स्थान पर है। ब्राजील में 478 करोड़, कनाडा में 310 करोड़, अमेरिका में 303 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़, कांगो में 134 करोड़, इंडोनेशिया में 88 करोड़, और पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है।

(iii) FAO (Food and Agriculture Organisation) की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, 1963 में 3.8 अरब, 1990 में 3.4 अरब, लेकिन 2005 में लगभग 3.952 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र रहा।

(iv) विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% वन है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेस्मेंट, 2010 के अनुसार विश्व में वनों का विस्तार 4 अरब हेक्टेयर से अधिक है।

Read Also:- van evam vanya prani sansadhan objective

(v) 2001 में वन सर्वेक्षण (FSI) के अनुसार, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.55% हिस्सा वनों से ढका था।

(vi) 2005 की दसवीं रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है।

(vii) भारत में वनों की असली स्थिति जानने के लिए वैज्ञानिकों ने IRS P6 (Resourcesat) नाम का उपग्रह इस्तेमाल किया।

(viii) इस उपग्रह में LIS III नाम का कैमरा लगा है, जिससे अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों द्वारा वनों की सही जानकारी मिलती है।

(ix) बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 7.1% भूमि पर वन है।

(x) देश में वनाच्छादित क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान (11.22%) है। लेकिन अंडमान निकोबार में सबसे अधिक 90.3% भौगोलिक क्षेत्र पर वन हैं।

(xi) भारत में सबसे ज्यादा वन मध्यप्रदेश (11.22%) में हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (10.01%), छत्तीसगढ़ (8.25%), उड़ीसा (7.18%), महाराष्ट्र (7.01%) हैं।

(xii) वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल वनों में से 25.11% सिर्फ पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में हैं।

(xiii) बिहार में केवल 6,473 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन बचे हैं; 38 जिलों में से 17 जिलों में तो वन है ही नहीं।

☞ वृक्षों के घनत्व (घना) के आधार पर वनों को पांच वर्गों में रखा जा सकता है

(i) अत्यंत सघन वन (वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक) :- भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66 प्रतिशत है, असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इसमें आते हैं। इसमें वनों का घनत्व 75% से अधिक है।

(ii) सघन वन (वृक्षों का घनत्व 40-70%) :- इसका विस्तार 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर हैं जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। इसमें वनों का घनत्व 62.99% है।

(iii) खुले वन (वृक्षों का घनत्व 10 से 40%) :- इसका विस्तार 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12 प्रतिशत है। कर्नाटक, तामिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों के घनत्व 23.89 प्रतिशत है।

Read Also:- Bihar board class 10th van evam vanya prani sansadhan

(iv) झाड़ियाँ एवं अन्य वन (वृक्षों का घनत्व 10% से कम) :- यह वन राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका विस्तार 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है।

(v) मैंग्रोव वन (तटीय वन) :- विश्व के तटीय वन (मैंग्रोव) के कुल क्षेत्र का केवल 5% (4500km²) भारत में है। जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में स्थित है। ये मैंग्रोव मुख्यतः 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल (सुंदरबन), गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, दमन-दीव आदि में पाए जाते है।

देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.14% हिस्सा (लगभग 4.4 लाख हेक्टेयर) ही मैंग्रोव से ढका हुआ है। पश्चिम बंगाल में भारत के कुल मैंग्रोव का 47.6% हिस्सा स्थित है। जबकि गुजरात दुसरे स्थान पर है, यहाँ 21 प्रतिशत क्षेत्र पर मैंग्रोव का विस्तार है।

वन विनाश (वनों के ह्रास) के कारण

(i) पशुचारण एवं लकड़ियों का बढ़ता उपयोग

(ii) कृषिगत भूमि का फैलाव :- 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र खेती में बदल गया।

(iii) स्थानांतरी कृषि / झुम खेती / बर्न खेती

(iv) बड़ी विकास योजनाओं :- 1952 से अब तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किमी से ज्यादा वन क्षेत्र नष्ट हो चुका है।

(v) औद्योगिक कार्य

(vi) खनन कार्य :- पश्चिम बंगाल का टाइगर रिज़र्व, डोलोमाई खनन की वजह से खतरे में है।

⪼ प्रशासकीय दृष्टि (सुरक्षा) से वनों को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है

(i) आरक्षित वन :- वैसा वन जहीं लकड़ियाँ काटना और पशु चारण करना वर्जित होता है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। देश में 54% आरक्षित वन है। जम्मू-कश्मीर, आंध्रप्रदेश, उत्तराखण्ड, केरल आदि के वन आरक्षित वन हैं।

(ii) रक्षित वन :- जहां विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। भारत में 29% वन रक्षित वन है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि के वन रक्षित वन हैं।

(iii) अवर्गीकृत वन :- वैसा वन जहां लकड़ी काटने और पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। भारत में 17% अवर्गीकृत वन है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात के वन अवर्गीकृत वन हैं।

नोट :- आरक्षित और रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्यप्रदेश में है, यहाँ कुल वन क्षेत्र का 75% आरक्षित है।

महत्वपूर्ण तथ्य

(i) दक्षिण भारत में सिर्फ सागवान (Teak) के पेड़ लगाए गए, जिससे वहाँ के दूसरे तरह के प्राकृतिक पेड़ धीरे-धीरे खत्म हो गए।

(ii) हिमालय में सिर्फ चीड़ (Pine) के पेड़ लगाए गए, जिससे वहाँ के ओक और रोडोडेंड्रोन जैसे जंगल बर्बाद हो गए।

(iii) भारत में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां और लगभग 45,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं।

(iv) 45,000 वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय हैं। भारत में 744 प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं और 22,531 विलुप्त होने के कगार पर हैं।

प्रश्न 3. हिमालय यव (चीड़) किसे कहते है?

उत्तर– हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियाँ, टहनियों और जड़ों से टैकसोल (Taxol) नामक रसायन निकलता है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इस से बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है।

विलुप्त होने के कगार वाले प्राणी

➣ कृष्णा सार, चीतल, भेड़िया, अनूप मृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंगा, चीता, गेंडा, गिर सिंह, श्वेत सारस, घुसर बगुला, लाल पांडा, हरा सागर कछुआ, कछुआ

☛ वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव:

☞ वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव का मतलब है कि इंसान की गतिविधियों से जानवरों का प्राकृतिक घर (जंगल, नदी, घास के मैदान आदि) खराब हो रहा है।

(i) प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण :- जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और विकास परियोजनाओं के कारण जंगल काटे जाते हैं, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं।

(ii) प्रदूषण जनित समस्या :- वायु, जल और मृदा प्रदूषण, साथ ही अम्लवर्षा और हरितगृह प्रभाव से वन्य जीवों का जीवन चक्र प्रभावित होता है।

(iii) आर्थिक लाभ :- आर्थिक लाभ के लिए अवैध शिकार और व्यापार किया जाता है, जिसके कारण कई प्रजातियाँ संकटग्रस्त हो गई हैं।

प्रश्न 4. वेटलैंड किसे कहते है?

उत्तर– निम्न तलीय जलजमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। इसे चौर, भागर माँन, टाल भी कहा जाता है।

⪼ हमारे धर्मग्रंथों, पूजा-पाठ और कर्मकाण्ड से जुड़े साहित्य में वनों और जानवरों को बहुत महत्व दिया गया है। गाँवों में लोग धार्मिक कामों (पूजा, व्रत आदि) में 100 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियों का उपयोग करते हैं।

➣ 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने सबसे पहले प्रकृति के महत्व को मानते हुए अपने शिलालेखों में लिखा कि जानवरों का शिकार नियंत्रित होना चाहिए तथा वनों और जीवों की रक्षा ज़रूरी है।

☛ मध्यकाल में मुगल शासक बाबर और जहांगीर ने भी अपनी लिखाई में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की बात कही। मुगल चित्रकला (पेंटिंग) में भी जंगल और जानवरों के प्रति प्रेम को दिखाया गया है।

अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार

☞ अमृता देवी राजस्थान के जोधपुर जिला के विश्नोई गांव की रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में जब राजा के आदेश पर वनों से लकड़ी काटने का कार्य चल रहा था, तब अमृता देवी ने न केवल राजा के आदेश की अवहेलना की बल्कि वनों से लकड़ी काटने वालों का डटकर सामना किया।

⪼ महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी।

प्रश्न 5. रेड डाटा बुक किसे कहते है?

उत्तर– रेड डाटा पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है, जिसमें संकटापन्न प्रजातियों की रिकॉर्ड (सूची) रखा जाता है। भारत की संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकाल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) तथा वन अनुसंधान संस्थान (FRI) देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

नोट्स:- असाधारण पौधा (Rare Plants) के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया।

वन्य जीवों के हास के कारण

(i) प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण

(ii) प्रदूषण जनित समस्या

(iii) आर्थिक लाभ के लिए शिकार

⪼ IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) एक महत्वपूर्ण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों के संवर्धन की दिशा में काम करती है। इसे अब विश्व संरक्षण संघ (World Conservation Union) भी कहा जाता है।

IUCN की श्रेणियाँ

(i) सामान्य जातियाँ :- वे जातियाँ जिनकी संख्या सामान्य रूप से जीवित रहने योग्य है।

उदाहरण: पशु, साल, चीड़ और कृतन्क (रोडेंटस)

(ii) संकटग्रस्त जातियाँ :- वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है।

उदाहरण: काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूँछ वाला बंदर

(iii) सुभेध (सुभेध्य) जातियाँ :- वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है और ध्यान न देने पर संकटग्रस्त हो सकती हैं।

उदाहरण: नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन

(iv) दुर्लभ जातियाँ :- वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है और आगे चलकर संकटग्रस्त हो सकती हैं।

(v) स्थानिक जातियाँ :- वे जातियाँ जो केवल किसी विशेष क्षेत्र या स्थान पर ही पाई जाती हैं।

उदाहरण: अंडमानी टील (Teal), निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल का मिथुन

(vi) लुप्त जातियाँ :- वे जातियाँ जो पूरी तरह से क्षेत्र, देश या दुनिया से समाप्त हो चुकी हैं।

उदाहरण: एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख, डोडो पक्षी

➣ WWF (World Wide Fund for Nature) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो जंगल, जानवर, पौधे और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती है।

Read Also:- Class 10th geography van evam vanya prani sansadhan

⪼ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (भारत सरकार) जंगलों और जानवरों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चलाता है।

प्रश्न 6. इन सीटू किसे कहते है?

उत्तर– जब वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे इन सीटू कहते है।

प्रश्न 7. एक्स सीटू किसे कहते है?

उत्तर– जब वन्यजीवों को संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवास बनाकर सुरक्षित रखा जाता है, उसे एक्स सीटू कहते है। जैसे – चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन।

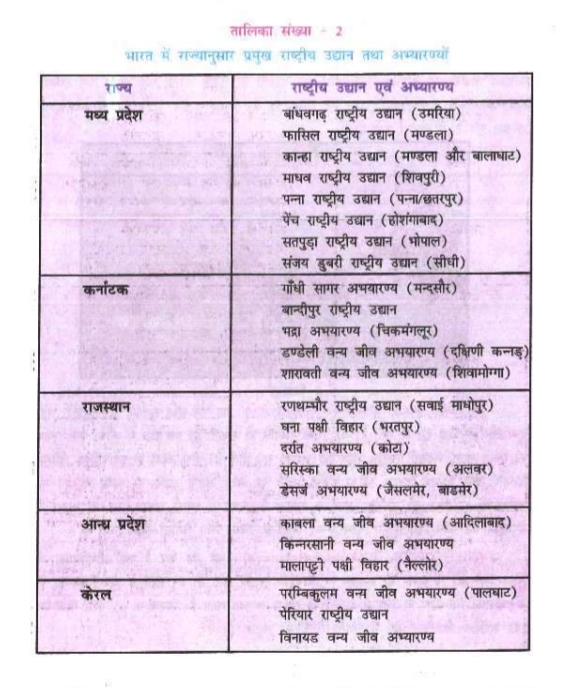

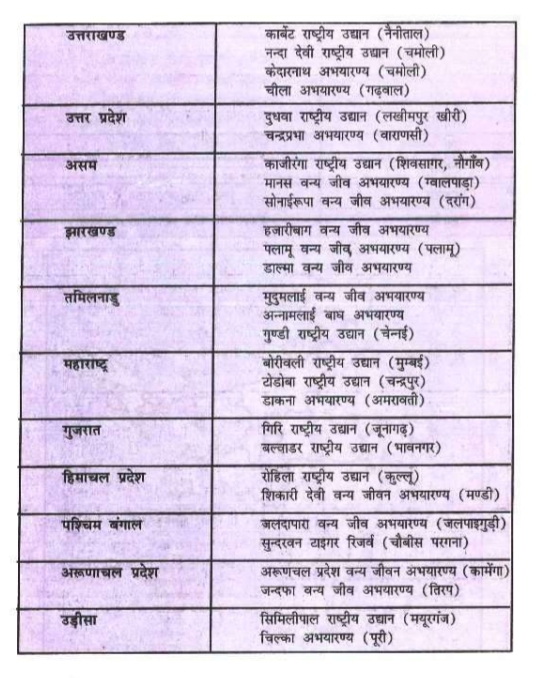

☞ वन्य प्राणीयों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में (i) राष्ट्रीय उद्यान, (ii) विहार या अभ्यारण्य तथा (iii) जैवमंडल सम्मिलित हैं।

प्रश्न 8. राष्ट्रीय उद्यान (राष्ट्रीय पार्क) किसे कहते है?

उत्तर– वह स्थान जहां पर वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से घूम सके, तथा वहां के संसाधनों का उपयोग कर सके, ऐसे स्थान को राष्ट्रीय पार्क कहते है। भारत में इसकी संख्या 85 है।

प्रश्न 9. अभयारण्य किसे कहते है?

उत्तर– वैसा क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी भय के रहते हैं, उसे अभयारण्य (अभय + अरण्य) कहते है। यहां मनुष्य भी घूम सकता है। भारत में इसकी संख्या 448 है। बिहार में काँवर झील (बेगूसराय) और कुशेश्वर (दरभंगा) प्रसिद्ध अभयारण्य हैं।

प्रश्न 10. जैवमंडल किसे कहते है?

उत्तर– वैसा विशाल क्षेत्र जहां पौधे, जंतु तथा आदिवासी समाज के लोग रहते है, तथा वहां के संसाधनों का उपयोग करते है, उस क्षेत्र को जैव मंडल कहते है। भारत में इसकी संख्या 14 है। दुनिया के 65 देशों में लगभग 243 जैवमंडल क्षेत्र हैं।

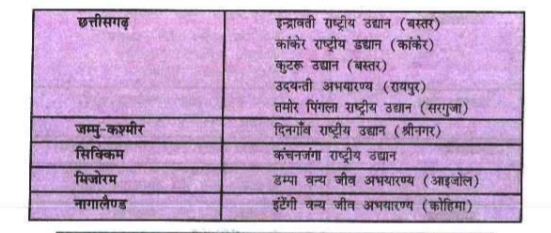

⪼ भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2004–05 में राष्ट्रीय उद्यान, विहार (अभयारण) और जैवमंडलों की सूची दी गई है।

वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय

(i) प्रजनन केंद्र विकसित करना

(ii) शिकार पर रोक लगाना = जानवरों की संख्या घटने का बड़ा कारण शिकार और फंसाना है।

(iii) राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैवमंडल बनाना।

(iv) लोगों में जागरूकता लाना

(v) कानून का सख्ती से पालन

विशेष प्रजनन केंद्र और अभयारण्य

☞ घड़ियाल प्रजनन केंद्र मध्यप्रदेश में स्थित है। उजले बाघ का प्रजनन केंद्र उड़ीसा में स्थित है।

☛ बिहार के दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान में अभ्यारण स्थित है। जिला प्रशासन व स्थानीय यूनेस्को क्लब ने मिलकर पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ वॉच टावर (Watch Tower) भी बनवाया गया ताकि निगरानी रखी जा सके।

प्रश्न 11. जैव अपहरण (Biopiracy) किसे कहते है?

उत्तर– जब किसी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों या सूक्ष्म जीवों के अनुवांशिक गुणों (genes) को लेकर, उनमें बदलाव (हेरफेर) किया जाता है और फिर उनका इस्तेमाल दवाइयाँ, बीज या नए उत्पाद बनाने में किया जाता है, तो इसे जैव अपहरण कहते हैं।

नोट:- यह काम ज़्यादातर अनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव तकनीकी (Biotechnology) की मदद से किया जाता है।

जैव अपहरण के उदाहरण

(i) अमेरिका में उगाई जाने वाली एक प्रजाति का जर्म प्लाज्म भारत के बासमती चावल के जर्म प्लाज्म के समान है।

(ii) पश्चिमी अफ्रीका में एक पौधा पन्टडिपलान्ड्रा ब्राजिएनी ब्रैजीन (Pendiple brazzeane Brazzein) है, जिसमें चीनी से 2000 गुना ज्यादा मिठास और कम कैलोरी वाली प्रोटीन होती है।

➣ अमेरिका ने इस पौधे का मिठास पैदा करने वाला जीन खोजा और उसे मकई में डालकर अधिक मीठा और कम कैलोरी वाला नया उत्पाद बनाने की कोशिश की।

प्रश्न 12. हॉट स्पॉट्स (Hot Spots) किसे कहते है?

उत्तर– वैसे क्षेत्र जहाँ ज्यादा प्रजातियाँ और ज्यादा जैव विविधता है, लेकिन ये जगहें खतरे में हैं, उसे हॉट स्पॉट्स कहते है। हॉट स्पॉट्स की अवधारणा Norman Myers ने 1988 में दी थी।

हॉट स्पॉट्स चुनने के नियम

(i) देशज प्रजातियाँ – ऐसी प्रजातियाँ जो सिर्फ उसी जगह पाई जाती हैं।

(ii) अधिवास पर अतिक्रमण – कितनी जमीन इंसानी गतिविधियों से प्रभावित या नष्ट हो चुकी है।

बाघ परियोजना (Tiger Project)

(i) 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की अनुमानित संख्या 5500 थी, 1973 में यह घटकर मात्र 1827 रह गई। इसका कारण बाघों का अवैध शिकार और व्यापार (खाल और हड्डियों का इस्तेमाल) है।

(ii) भारत और नेपाल दुनिया के दो-तिहाई बाघों को आवास प्रदान करते हैं। इसलिए इन देशों में शिकार, चोरी और गैर-कानूनी व्यापार अधिक होता है।

(iii) बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ का संरक्षण करना है।

(iv) भारत में 37,761 वर्ग किमी क्षेत्र में 27 बाघ रिजर्व हैं। भारत में बाघ संरक्षण के लिए उत्तरांचल me कोर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिस्का वन्य जीव अभयारण्य, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व बनाया गया है।

प्रश्न 13. क्लेप्टोपैरासाइटिज्म किसे कहते है?

उत्तर– क्लेप्टोपैरासाइटिज्म का मतलब है कि कोई जीव या इंसान खुद शिकार नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे द्वारा पकड़े गए शिकार का हिस्सा ले लेता है।

उदाहरण: कैमरून के बोरोरो जनजाति के लोग खुद शिकार नहीं करते, लेकिन शेरों द्वारा पकड़े गए शिकार का हिस्सा ले लेते हैं। इससे शेरों को अपना भोजन कम मिलता है। धीरे-धीरे शेर और शेरों के शिकार वाले जानवरों की संख्या घटने लगती है।

समुदाय और वन संरक्षण

(i) राजस्थान के कुछ गाँव सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सारिस्का बाघ रिज़र्व के संरक्षण के लिए सक्रिय हैं। यहाँ के गाँव वाले खनन (खदानों) का विरोध कर रहे हैं, ताकि जंगल और बाघ सुरक्षित रह सकें।

(ii) राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1,200 हेक्टेयर वन भूमि को ‘भैरोदेव डाकव विहार चोरी’ घोषित कर दिया। यहाँ शिकार और बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया गया।

(iii) संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) की शुरुआत 1988 में उड़ीसा से हुई। इसका उद्देश्य जंगलों की रक्षा और पुनः वृक्षारोपण करना था। इस योजना के अंतर्गत गाँव के लोग और वन विभाग मिलकर काम करते हैं।

(iv) भारत में जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी अहिंसा प्रेमी होते हैं; ये धर्म “अहिंसा परमो धर्म” पर आधारित हैं।

(v) जैन समुदाय में सूक्ष्म जीव की भी हत्या वर्जित मानी जाती है, इसलिए इनका वन और प्राणियों के संरक्षण में बड़ा योगदान रहता है।

(vi) महात्मा बुद्ध ने 487 ई० पू० कहा था कि “पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार जीवधारी हैं, बिना माँगे जीवन को पोषित करते हैं और सबको छाया देते हैं।

चिपको आंदोलन

☞ चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक जिला से हुई थी। इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपककर पेड़ काटने का विरोध किए थे।

वन्यजीवों के संरक्षण के नियम और कानून

(i) अंतर्राष्ट्रीय नियम = वैसे नियम जो अलग-अलग देशों के बीच समझौते से बनाए जाते हैं और इसका उद्देश्य वन्य जीवों व पर्यावरण का संरक्षण करना है।

उदाहरण:- अफ्रीकी कन्वेंशन (1968), वेटलैंड्स का रामसर कन्वेंशन (1971), विश्व प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण अधिनियम/कन्वेंशन (1972)

(ii) राष्ट्रीय कानून = वैसे नियम या कानून जो किसी देश की सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा की जा सके।

राष्ट्रीय कानून (National Laws)

(i) संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 A (जी) – वन्यजीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के नियम।

(ii) भारतीय वन्यजीव बोर्ड (1952) का गठन।

(iii) वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम (1972) – इसके अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। नियम को 1973 में लागू किया गया, और 1991 में इसमें संशोधन हुआ।

(iv) वन संरक्षण अधिनियम (1980) – वनों की कटाई और उपयोग पर नियंत्रण। नियमावली (1981)।

(v) जैव विविधता अधिनियम (2002) – राष्ट्रीय जानवर बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मयूर (मोर) घोषित।

(vi) भारत की राष्ट्रीय वन नीति – पहले 1894 और 1952 में, फिर 1988 में बदली गई। लक्ष्य: देश की 33.3% ज़मीन पर वन हों। हिमालय और पठारी इलाकों में 60% भूमि पर वन लगाने का सुझाव।

प्रश्न 14. वन्यजीव किसे कहते है?

उत्तर– प्राकृतिक आदिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन्यजीव कहते हैं। वन्यजीव = पादप (Flora) + जंतु (Fauna)। ये हमारी धरती की अमूल्य धरोहर हैं।

☞ भारत में जलवायु विविध है, इसलिए अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं; इन्हें सामान्यतः आठ वनस्पतिक क्षेत्रों में बाँटा गया है:

(i) पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र – यह क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊँ तक फैला है। यहाँ चीड़, देवदार और ‘कौनधारी’ जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और 4750 मीटर से ऊपर अल्पाइन वन भी हैं।

(ii) पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र – इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ओक, छोटी बेंत और फूलों वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं।

Read Also:- वन एवं वन्य प्राणी संसाधन

(iii) असम वनस्पतिक क्षेत्र – यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन हैं, जिनके बीच-बीच में घने बांस और लंबी घास के झुरमुट पाए जाते हैं।

(iv) सिन्धु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र – इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान आते हैं। यहाँ मुख्य पौधे बबूल, नागफनी, खेजड़ी और आक हैं।

(v) गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र – यह अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच फैला क्षेत्र है। यहाँ कृषि प्रधान होने के कारण वनों की मात्रा कम है, लेकिन कुछ जगह बांस, साल, खै़र और तेन्दू के वृक्ष पाए जाते हैं।

(vi) दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र – इस क्षेत्र में पूरे दक्षिणी पठारी भाग के वृक्ष शामिल हैं। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष और विभिन्न प्रकार की जंगली झाड़ियाँ पायी जाती हैं।

(vii) मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र – यह पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। यहाँ गर्म मसाले, सुपारी (बेड़ी/अरक्का), नारियल, रबर, काजू, चाय और कॉफी के वृक्ष मिलते हैं।

(viii) अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र – इस क्षेत्र में सदाबहार, अर्ध-सदाबहार और समुद्री तटीय (मांग्रोव) जंगल प्रमुख हैं।

☛ भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण (Botanical Survey of India, BSI) के अनुसार भारत में 47,000 पेड़-पौधों की प्रजातियाँ हैं। जिसमें 15,000 प्रजातियां ऐसी हैं, जिनमें जड़, तना और पत्तियाँ अच्छी तरह विकसित होती हैं (इन्हें वाहिनी वनस्पति कहते हैं)। इनमें से लगभग 35% प्रजातियाँ देशी हैं, यानी ये सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं और दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलतीं।

Read Also:- बिहार बोर्ड वन एवं वन्य प्राणी संसाधन

☛ जन्तु (Fauna) :- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता (Zoological Survey of India, ZSI) के अनुसार भारत में कुल 89,451 जीव-जन्तुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनको निम्न वर्गों में बाँटा गया है –

(i) अद्यजीव (प्रोटिस्टा) – 2,577 प्रजातियाँ। ये बहुत छोटे-छोटे एककोशिकीय जीव होते हैं।

(ii) आर्थ्रोपोडा – 68,389 प्रजातियाँ। इसमें कीड़े-मकौड़े, झींगे, मकड़ियाँ आदि आते हैं।

(iii) मोलस्क – 5,000 प्रजातियाँ। इसमें घोंघा, शंख, सीप आदि शामिल हैं।

(iv) अन्य अकशेरूकी – 8,329 प्रजातियाँ। इसमें वे जीव आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है।

(v) प्रोटोकॉर्डेटा – 119 प्रजातियाँ। ये बहुत सरल रीढ़ वाले जीव होते हैं।

(vi) मछलियाँ – 2,546 प्रजातियाँ

(vii) उभयचर – 209 प्रजातियाँ। मेंढक, टर्रई जैसे जीव जो जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं।

(viii) सरीसृप – 456 प्रजातियाँ। साँप, छिपकली, घड़ियाल जैसे जीव।

(ix) पक्षी – 1,232 प्रजातियाँ

(x) स्तनपायी – 390 प्रजातियाँ। गाय, बकरी, बाघ, हाथी, इंसान जैसे जीव आते है।

☞ सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए 89 राष्ट्रीय उद्यान और 400 वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गए हैं। इनका सम्मिलित क्षेत्रफल लगभग 1.56 लाख वर्ग किलोमीटर है।

प्रश्न 15. जैव विविधता किसे कहते है?

उत्तर– जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध।

महत्वपूर्ण तथ्य

(i) पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान जैव विविधता का एक उदाहरण है।

(ii) पादप बहुल देशों में भारत का दसवां स्थान है। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा और ज्वार का उद्भव भारत में हुआ।

(iii) आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाई पादप, जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है। आर्युवेद, भारतीय इलाज की पद्धति है और विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है।

(iv) आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। चरक संहिता के लेखक चरक हैं। चरक संहिता में 200 पशुओं और 340 पौधों का वर्णन मिलता है।

(v) अठारहवीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने 5,900 पौधों और 4,200 पशुओं की पहचान की थी।

(vi) अब तक दुनिया की लगभग 17 लाख प्रजातियों का नामकरण किया जा चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विश्व में कुल 50 लाख से अधिक प्रजातियाँ हैं।

(vii) इनमें से आधे से अधिक प्रजातियाँ वर्षा वनों में पाई जाती हैं, लेकिन वर्षा वन धरती की ज़मीन का केवल 8% हिस्सा ही घेरते हैं।

(viii) जैव-विविधता के मामले में भारत की गिनती दुनिया के 12 सबसे समृद्ध देशों में होती है। यहाँ दुनिया की कुल प्रजातियों का लगभग 8% (करीब 16 लाख) पाया जाता है।

Read Also:- van evam vanya prani sansadhan notes class 10th

(ix) दुनिया की लगभग 1 लाख कीट प्रजातियों में से 60,000 भारत में मिलती हैं। कुल 4,100 मछलियों की प्रजातियों में से 1,693 भारत में पाई जाती हैं।

(x) विश्व की 9,000 पक्षी प्रजातियों में से 1,200 भारत में पाई जाती हैं। और दुनिया के 4,000 स्तनधारियों में से लगभग 10% भारत में पाए जाते हैं।

(xi) भारत को एक महत्वपूर्ण वैविलोवियन सेंटर ऑफ डायवर्सिटी माना जाता है। यहाँ लगभग 167 प्रमुख कृषि पौधों की प्रजातियाँ हैं।

(xii) वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर प्रजातियों की संख्या लगभग 4 मिलियन से 100 मिलियन तक हो सकती है।

(xiii) भारत जैव-विविधता में समृद्ध देश है — सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर (उत्तर-पूर्वी) भारत है।

(xiv) पश्चिमी घाट भारत का लगभग 4% और उत्तर-पूर्वी भारत लगभग 5.2% भौगोलिक क्षेत्र घेरते हैं, फिर भी इन्हें दुनिया के 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट में रखा गया है। लगभग 33% पुष्पीय (फ्लॉवरिंग) पौधे भारतीय मूल के हैं।

(xv) यूनेस्को की मदद से भारत में 14 बायोस्फीयर रिज़र्व (जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र) स्थापित किए गए हैं।

जैव विविधता का महत्व

(i) जैव विविधता से हमें ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा, और पानी मिलता है।

(ii) जैव विविधता से भोजन, कपड़े, आवास, दवा, और कई तरह की वस्तुएं मिलती हैं। दुनिया का 85% भोजन 20 से भी कम पौधों से आता है। बाकी 15% भोजन पशुओं से आता है।

(iii) जैव विविधता से बाढ़ की रोकथाम होती है।

(iv) जैव विविधता से मनोरंजन और पर्यटन की सुविधा मिलती है।

(v) जैव विविधता वातावरण को प्रदूषित होने से बचाती है।

आधुनिक कृषि में जैव विविधता का उपयोग

(i) नई फसलों के लिए – पुराने पौधों से नई किस्में तैयार की जाती हैं ताकि अच्छी पैदावार मिले।

(ii) अच्छी नस्ल बनाने के लिए – फसलों और जानवरों की मजबूत व उपयोगी नस्लें तैयार की जाती हैं।

(iii) रोग और कीट से बचाव के लिए – पौधों से ऐसे गुण लिए जाते हैं जो उन्हें रोग और कीटों से सुरक्षित रखें। उदाहरण – एशिया में धान को 4 बड़े रोगों से बचाने के लिए एक जंगली चावल की प्रजाति ऑर्ज़िया निवारा (Oryza nivara) का उपयोग किया गया।

जैव विविधता औषधियों का स्रोत

(i) मार्फीन :- दर्द कम करने के लिए उपयोग होती है, यह अफीम के पौधे से मिलती है।

(ii) क्विनाइन :- मलेरिया के इलाज में काम आती है, यह सिनकोना पेड़ से मिलती है।

(iii) टैक्सोल :- कैंसर से लड़ने में काम आती है, यह हिमालय यव वृक्ष से मिलती है।

जैव विविधता औषधियाँ और कानी जनजाति की कहानी

(i) दिसंबर 1987 में TBGRI (Tropical Botanical Garden and Research Institute) की टीम भारत के पश्चिमी घाट गई थी।

(ii) उनके साथ कानी जनजाति के लोग मार्गदर्शक के रूप में थे। वैज्ञानिकों ने देखा कि कानी लोग एक खास फल खाते हैं, जिससे उन्हें लंबी दूरी तय करने पर भी थकान नहीं होती थी।

(iii) जब वैज्ञानिकों ने वही फल खाया तो उन्हें भी ऊर्जा और ताकत महसूस हुई।

(iv) इस पौधे और अन्य 3 औषधीय पौधों से मिलाकर एक नई दवा ‘जीवानी’ बनाई गई। TBGRI ने यह दवा बनाने का हक़ एक निजी कंपनी आर्यावैद्य फार्मेसी (AVP) को दिया।

(v) कंपनी ने इसके लिए 10 लाख रुपये और मुनाफे में से 2% रॉयल्टी देने का वादा किया। इस रॉयल्टी का आधा हिस्सा कानी जनजाति को दिया गया।

Bharati bhawan

➣ लकड़ी और उससे बनी चीजें

(i) सानवुड एक बहुत मजबूत लकड़ी है, जिसका उपयोग रेल की पटरियों के नीचे स्लीपर, नाव और नमी वाले स्थानों पर निर्माण के लिए किया जाता है।

(ii) महोगनी और रोज़वुड की लकड़ी से सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर बनाया जाता है।

(iii) पाइन की लकड़ी से चिकनी और चमकदार सतह वाले सामान तैयार किए जाते हैं।

(iv) फाइबर बोर्ड और चिपबोर्ड लकड़ी के बुरादे और कचरे से बनाए जाते हैं और फर्नीचर व बोर्ड बनाने में काम आते हैं।

(v) कागज लकड़ी के पल्प (गूदे) से बनाया जाता है।

(vi) सेल्युलोस या रेयन, कपास के बीज से प्राप्त होता है, जिससे रेशम जैसा धागा बनाया जाता है।

(vii) रबर पहले जंगलों से प्राप्त होता था, लेकिन अब इसकी खेती भी की जाती है।

(viii) च्यूंगम कुछ खास पौधों के रस से बनाया जाता है।

(ix) कॉर्क ओक के पेड़ की छाल से बनाया जाता है।

(x) टैनिन मैन्ग्रोव वनों से प्राप्त होता है और चमड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है।

(xi) तारपीन का तेल कोणधारी पेड़ों से प्राप्त होता है और दवा व उद्योगों में काम आता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

(i) केरल और असम में मुख्यत: चिरहरित (सदाबहार) वन पाए जाते हैं।

(ii) पश्चिमी हिमालय के ऊँचे भागों में कोणधारी (कॉनिफर / पाइन-टाइप) वन मिलते हैं।

(iii) झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पतझड़ (पर्णपाती) वन मुख्य हैं।

(iv) मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में शुष्क व कँटीले (thorny) वन मिलते हैं।

वनों का प्रकार

(i) उष्णकटिबंधीय चिरहरित (सदाबहार) वन – इसमें एबोनी और महोगनी जैसे पेड़ मिलते हैं।

(ii) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती (पतझड़ / मॉनसूनी) वन – इसमें सागवान और साल जैसे पेड़ पाए जाते हैं।

(iii) शीतोष्ण पर्वतीय (कोणधारी) वन – इसमें देवदार और चीड़ जैसे कोणधारी वृक्ष होते हैं।

(iv) डेल्टाई (ज्वारीय / मैंग्रोव) वन – इसमें सुंदरी वृक्ष प्रमुख है।

(v) काँटीले (शुष्क / xerophytic) वन – इसमें बबूल, खजूर और कैक्टस जैसे पेड़-झाड़ियाँ होती हैं।

☛ घनत्व के आधार पर वनों को बांटा जाता है — सघन वन और खुला वन।

JOIN NOW

दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऊपर दिए गए कक्षा 10वीं के हमारी दुनिया के पाठ 01 (ग) वन एवं वन्य प्राणी संसाधन (van evam vanya prani sansadhan) का नोट्स और उसका प्रश्न को पढ़कर आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद !