आज के इस पोस्ट में हमलोग कक्षा 10वीं भूगोल का पाठ ‘आपदा प्रबंधन’ का नोट्स को देखने वाले है। aapda prabandhan

| आपदा प्रबंधन |

प्रश्न 1. आपदा किसे कहते है?

उत्तर– बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं।

☞ आपदा दो प्रकार के होते हैं :-

(i) प्राकृतिक आपदा :- प्राकृतिक आपदा वह घटना होती है जो प्रकृति के कारण अचानक उत्पन्न होती है और जिससे मानव जीवन, जान-माल और संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुँचता है। जैसे:- बाढ़, सूखाड, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन ।

(ii) मानव जनित आपदा :- मानवीय भूल के कारण घटित होने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे:- आग लगना, दंगा, आतंकवादी घटनाएं

प्रश्न 2. प्राकृतिक संकट किसे कहते है?

उत्तर– जब प्रकृति धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बनाती है जिससे लंबे समय तक नुकसान होता है, तो उसे प्राकृतिक संकट कहते हैं। जैसे:- जलवायु परिवर्तन, रेगिस्तानीकरण, ग्लोबल वार्मिंग

प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर

(i) प्राकृतिक संकट :- केवल खतरा है, लेकिन हमेशा नुकसान नहीं पहुँचाता।

(ii) प्राकृतिक आपदा :- जब संकट से वास्तविक जन-धन की हानि हो।

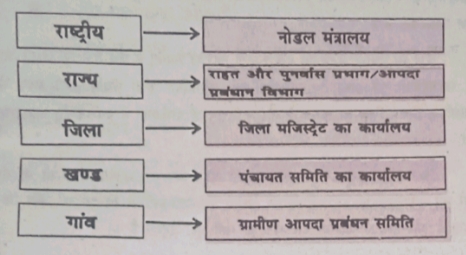

प्रश्न 3. आपदा प्रबंधन किसे कहते है?

उत्तर– आपदा से होने वाले प्रभाव को कम करने के उपायों को आपदा प्रबंधन कहते है।

☛ आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने के लिए है। आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार के साथ-साथ आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है।

बाढ़

प्रश्न 4. बाढ़ किसे कहते है?

उत्तर– मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल आसपास में फैल जाते हैं। इसी फैले हुए जल को बाढ़ कहते हैं।

(i) बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण वर्ष की अधिकता है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1976 में की।

(ii) बिहार में 2008 में कोसी नदी में बाढ़ आया था। 16 जिले, 92 प्रखंड, 1598 गाँव प्रभावित हुए और 1.06 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट हो गया।

(iii) कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 2005 में मुंबई में बाढ़ आने के कारण 5000 लोगो की मौत हो गई।

(iv) कुछ नदियाँ बाढ़ के लिए बहुत बदनाम हो चुकी हैं – बिहार का शोक कोसी नदी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर और तिस्ता नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, उड़ीसा का शोक महानदी, आंध्र प्रदेश का शोक कृष्णा नदी और गुजरात का शोक नर्मदा नदी।

(v) साल 2008 में भारत-नेपाल सीमा पर कुसहा में तटबंध टूट जाने से कोसी नदी की धारा ही बदल गई थी।

(vi) बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हर साल बाढ़ आती है और आम लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। बाढ़ का पानी केवल नुकसान नहीं करता, बल्कि खेतों में उपजाऊ मिट्टी और खाद भी जमा करता है। इसी कारण बाढ़ उतरने के बाद खेतों में फसलें खूब अच्छी उगती हैं।

बाढ़ का मुख्य कारण

(i) नदी में उफान – लगातार बारिश से छोटे-छोटे नालों का पानी नदी में मिलकर उसे उफान पर ले आता है।

(ii) हिम का पिघलना (हिमगलन) – जब पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलती है तो नदियों का पानी अचानक बढ़ जाता है और मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाती है।

(iii) निरंतर वर्षा – लंबे समय तक बारिश होने से क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। नीची ज़मीन और घनी बस्तियों में पानी निकलने में कठिनाई होती है। उदाहरण: मुंबई में थोड़ी देर की तेज़ बारिश से ही जल-जमाव हो जाता है।

(iv) पेड़ों के न होने से बारिश का पानी नदी में गाद जमा करता है, जिससे नदी उथली हो जाती है। बड़े शहरों का कचरा नदी में गिरने से भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

(v) महोर्मि (समुद्री तूफान) – समुद्री तूफानों से उठी लहरें नदियों के मुहानों से होकर अंदर आ जाती हैं और आसपास का इलाका जलमग्न कर देती हैं। तटीय क्षेत्रों में भी पानी फैल जाता है।

बाढ़ से होने वाली हानि

(i) अपार जान-माल की क्षति होती है।

(ii) बीमारियाँ और महामारी फैलती हैं।

(iii) किसानों की तैयार फसलें बर्बाद हो जाती हैं।

(iv) यातायात और परिवहन बाधित हो जाता है।

बाढ़ रोकने के उपाय

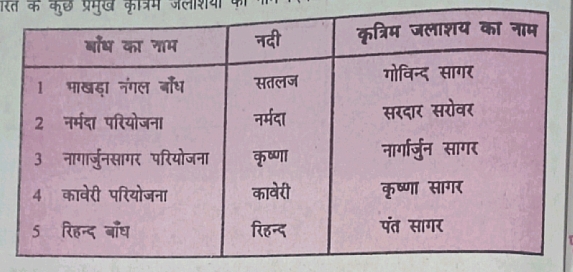

(i) बाँध का निर्माण करना चाहिए।

(ii) पुराने तटबंधों की मरम्मत करनी चाहिए।

(iii) तटबंधों पर पेड़-पौधे लगाने चाहिए।

(iv) नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(v) नहरों का विकास करना चाहिए।

बाढ़ में सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियाँ

(i) पानी उबालकर ही पीना चाहिए।

(ii) भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए।

(iii) बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए।

(iv) घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए।

(v) रेडियो और टेलीविजन पर दी जाने वाली चेतावनी को ध्यान से सुनना चाहिए।

(vi) बाढ़ के समय साँपों से सावधान रहना चाहिए।

(vii) फँसे लोगों और पशुओं को बचाना।

(viii) घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर और दवाइयाँ रखना।

बाँध और उनसे जुड़ी नदियाँ

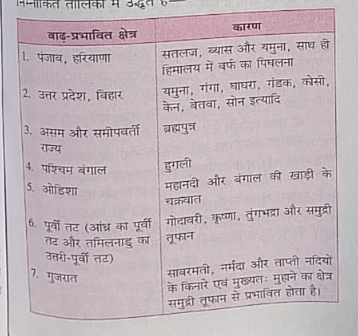

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और उसके कारण

सुखाड़

प्रश्न 5. सुखाड़ किसे कहते है?

उत्तर– जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है, तो उसे सुखाड़ कहा जाता है।

(i) बिहार का दक्षिण क्षेत्र सुखाड़ ग्रस्त है। बिहार का 16% क्षेत्र सुखाड़ से प्रभावित रहता है।

(ii) वार्षिक वर्षा 50 से.मी. से कम होने पर सूखा सामान्य माना जाता है। यदि लगभग 30% फसलें सिंचाई के अभाव में सूख जाएँ, तो वहाँ सूखे की स्थिति मानी जाती है।

(iii) भारत में विनाशकारी सुखाड़ 1966 में आया था। और 2009 में वर्षा कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

(iv) सरकार ने लगभग 77 जिलों की पहचान की है जहाँ प्रतिवर्ष सूखे की संभावना रहती है। ये जिले मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हैं।

सुखाड़ की सीधी (प्रत्यक्ष) समस्याएँ

(i) फसल नहीं उगती है। → खाने के अनाज की कमी।

(ii) पीने का पानी कम पड़ता है।

(iii) पशुओं को चारे की कमी होती है।

सुखाड़ के अप्रत्यक्ष प्रभाव

(i) लोग अनाज छिपाकर महँगा बेचते हैं।

(ii) चोरी-लूट जैसी घटनाएँ बढ़ती हैं।

(iii) भूख से लोगों की मौत तक हो जाती है।

दीर्घकालीन (Long-term) सुखाड़ प्रबंध

(i) नहरों का विकास – नहरों से पानी दूर-दराज़ खेतों तक पहुँचाना।

(ii) तालाब, कुएँ और जलाशय में वर्षा का पानी जमा करना।

(iii) वाटरशेड प्रबंधन – छोटे-छोटे क्षेत्र बनाकर बारिश का पानी जमीन में भरना। राजस्थान जैसे राज्यों में छोटे स्तर पर पानी बचाने के लिए 50 हेक्टेयर तक के वाटरशेड क्षेत्र बनाए गए हैं।

(iv) वर्षा जल संग्रहण – छत से पाइप के जरिए पानी टैंक में रोकना; पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोग।

(v) भूमिगत जल का संतुलित उपयोग – कुएँ, बोरवेल, ट्यूबवेल से नियंत्रित पानी निकालना।

(vi) ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई – कम पानी में फसल उगाना; फल, सब्जी और दलहन बेहतर उगती हैं।

(vii) मृदा संरक्षण और वन-रोपण – भूमि कटाव रोकना और पानी बनाए रखना।

भूकंप

प्रश्न 6. भूकंप किसे कहते है?

उत्तर– पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते है। भूकंप का भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है।

(i) भूकंप मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते है। इसे ग्राफ पर बनाया जाता है। और भुकंपीय तरंगों का अध्ययन करना सीस्मोलॉजी कहलाता है। तथा भारत में विनाशकारी भूकंप में 1934 आया था।

(ii) सीस्मोग्राफ मापने के लिए रिक्टर स्केल (0-9) का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता 5 वस्तुओं को क्षति पहुंचाता है। 7 से अधिक का भूकंप खतरनाक होता है।

(iii) भूकंप का तीव्रता रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसका अविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक रिएक्टर ने 1935 ई. में किया था।

(iv) बिहार में विनाशकारी भूकंप 2009 ई० में आया था। सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है।

(v) इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग भूकंप में किया जाता है। इसके द्वारा मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाया जाता है। इंडियन प्लेट हर साल 3–5 सेमी उत्तर-पूर्व दिशा में खिसकती है।

Read Also:- aapda prabandhan class 10th geography notes

प्रश्न 7. भूकंप केंद्र (उद्गम केंद्र) किसे कहते है?

उत्तर– भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, उसे भूकम्प केन्द्र कहते है। भूकंप केंद्र पृथ्वी के अन्दर गहराई में होता है।

प्रश्न 8. अधिकेन्द्र किसे कहते है?

उत्तर– भूपटल का वह केंद्र, जहाँ भूकंपीय तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, उसे अधिकेन्द्र कहते है। जो 90° पर होता है। और यह पृथ्वी के ऊपर धरातल पर होता है।

प्रश्न 9. पूर्वकंपन किसे कहते है?

उत्तर– भूकंप आने से पहले कभी-कभी हल्की-हल्की कंपन होती है, जिसे पूर्वकंपन कहते हैं।

प्रश्न 10. अनुकंपन किसे कहते है?

उत्तर– बड़े भूकंप के बाद भी कुछ छोटे-छोटे झटके महसूस होते हैं, जिसे अनुकंपन कहते हैं। यह झटके अक्सर इतने हल्के होते हैं कि बिना मशीन (सिस्मोग्राफ) के पता नहीं चलते है।

भारत में भूकंप क्षेत्र (Seismic Zones)

☛ भारत को 5 भूकंपीय ज़ोन में बाँटा गया है :

(i) जोन 1 – दक्षिणी पठारी क्षेत्र; लगभग सुरक्षित, खतरा बहुत कम।

(ii) जोन 2 – प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र; हल्के झटके, कम खतरा।

(iii) जोन 3 – गंगा-सिंधु मैदान, राजस्थान। कभी-कभी ही विनाशकारी।

(iv) जोन 4 – अधिक खतरे वाले क्षेत्र। शिवालिक हिमालय, उत्तर बंगाल, असम घाटी, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान-निकोबार।

(v) जोन 5 – सबसे खतरनाक क्षेत्र। गुजरात (कच्छ), जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड (कुमाऊँ), सिक्किम, दार्जिलिंग।

⪼ भूकप में तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है

(i) P तरंग = इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। जिसकी गति 8 Km/s होता है। यह तरंग ठोस और द्रव दोनो में उत्पन्न होता है। यह सबसे पहले और सबसे तेज़ चलती है, इसलिए भू-सतह तक सबसे पहले पहुँचती है।

(ii) S तरंग = यह द्वितीयक तरंग होती है, इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। यह आड़ी-तिरछी (अनुप्रस्थ) चलती है।

(iii) L तरंग = यह दीर्घ तरंग होता है जो ठोस, द्रव, और गैस तीनों में उत्पन्न होता है। यह सबसे धीमी होती है, लेकिन जब पहुँचती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है।

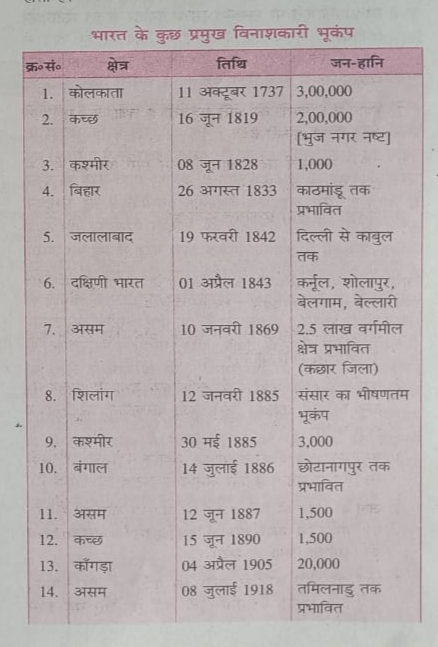

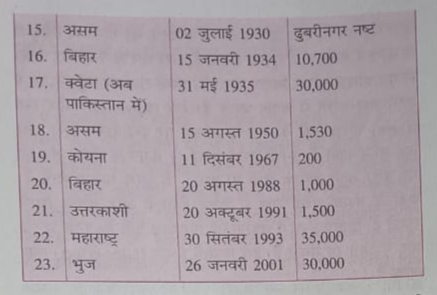

भारत के प्रमुख भूकंप

भूकंप में सुरक्षित रहने के उपाय

(i) मजबूत और भूकंपरोधी भवन बनाना। भूकंप रोधी भवन में आयताकार या चौकोर आकार की इमारतें ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं।

(ii) गैर-सरकारी संगठनों से मदद लेना।

(iii) भूकंप आने पर तुरंत खुले मैदान में चले जाना।

(iv) घर के किसी सुरक्षित कोने में छिप जाना।

(v) पलंग या मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपना।

(vi) गाड़ी चलाते समय तुरंत रोक देना।

(vii) लिफ्ट का इस्तेमाल न करना।

भूकंप के आने के तुरंत बाद

(i) मलबे में दबे लोगों को तुरंत निकालने की कोशिश करें।

(ii) घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुँचाएँ, देर न करें।

(iii) गाँव में वाहन, प्राथमिक उपचार और राहत में मदद करें।

(iv) मरे हुए का संस्कार करें और सफाई रखें ताकि बिमारी न फैले।

(v) रक्तदान करने वाले लोगों की टीम तैयार रखना और डॉक्टरों को तैनात करना।

सुनामी

प्रश्न 11. सुनामी किसे कहते है?

उत्तर– समुद्र तली में आनेवाली भूकंप के कारण समुद्र में उठनेवाली लहर को सुनामी कहा जाता है।

➣ सुनामी दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। सु (समुद्री तट) + नामी (लहरें) = यानि समुद्र तट पर उठने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं।

☛ भारत का प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था। जिससे निकोबार का दक्षिणी भाग (इंदिरा प्वाइंट) समुद्र में समा गया। जिसमें 2 लाख लोग मारे गए।

सुनामी के प्रभाव

(i) जान-माल की बड़ी हानि – सुनामी आने पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं और घर, संपत्ति बर्बाद हो जाती है।

उदाहरण: दिसंबर 2004 की इंडोनेशिया सुनामी में लाखों लोग मारे गए और बहुत से लोग बेघर हो गए।

(ii) पर्यटन उद्योग की हानि – सुनामी से न सिर्फ स्थानीय लोग प्रभावित होते हैं, बल्कि तटवर्ती इलाकों में आए पर्यटक भी खतरे में रहते हैं। इसके कारण विदेशी पर्यटक उस क्षेत्र में जाने से डरते हैं और पर्यटन उद्योग को नुकसान होता है।

(iii) पुनर्वास की समस्या – सुनामी के बाद लोगों के लिए घर, भोजन और रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इससे सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।

सुनामी से बचाव के उपाय

(i) आपदा नियंत्रण कक्ष बनाना – प्रभावित इलाकों में तुरंत मदद के लिए एक कंट्रोल रूम बनाना और वायरलेस या अन्य तकनीक से संपर्क बनाए रखना।

(ii) बचाव दल तैनात करना – पहले से ही बचाव करने वाले लोग तैयार रहना, ताकि आपातकाल में तुरंत मदद कर सकें।

(iii) लोगों को प्रशिक्षण देना – सुनामी के संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सिखाना कि वे कैसे सुरक्षित रहें और जल्दी बचाव कर सकें।

प्रश्न 12. जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन किसे कहते है?

उत्तर– आपदा के शुरू होते ही प्रभावित लोगो को आपदा से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से किया गया कार्य को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते है। इसमें स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संगठन तथा गाँव के लोगो का बहुत बड़ा योगदान होता है।

प्रबंधन के चरण

(i) आकस्मिक प्रबंधन :- तुरंत जीवन बचाना।

(ii) दीर्घकालीन प्रबंधन :- भविष्य में नुकसान कम करना।

भूस्खलन

प्रश्न 13. भूस्खलन किसे कहते है?

उत्तर– पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों का घिसक कर गिरने को भूस्खलन कहते है, यह एक प्राकृतिक आपदा है।

भूस्खलन का कारण

(i) भूवैज्ञानिक कारण

(ii) ढलान (Slope)

(iii) जंगल कटना

(iv) ज़मीन का गलत उपयोग

(v) ज़्यादा निर्माण

भूस्खलन के दुष्परिणाम

(i) सड़क/रेलमार्ग बंद हो जाते हैं।

(ii) बस्तियों और लोगों को नुकसान।

(iii) नदियों का रास्ता बदल सकता है → बाढ़।

(iv) विकास कार्य रुक जाते हैं।

भूस्खलन से बचाव

(i) ढलान वाले इलाकों में भारी निर्माण न हो।

(ii) पेड़ लगाना

(iii) सीढ़ीदार खेती करना

(iv) पानी का बहाव नियंत्रित करना

प्रश्न 14. हिमस्खलन किसे कहते है?

उत्तर– बर्फ के पिघलने को हिमस्खलन कहते है।

☛ भूस्खलन और हिमस्खलन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र है।

प्रश्न 15. ओला वृष्टि किसे कहते है?

उत्तर– जब वर्षा के साथ बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़े गिरते हैं, तो उसे ओला वृष्टि कहते हैं। इससे खेत की फसलें और पेड़ को नुकसान पहुंचता है।

चक्रवात

प्रश्न 16. चक्रवात किसे कहते है?

उत्तर– चक्रवात वह शक्तिशाली तूफान है जो समुद्र से उठने वाली तेज़ हवा और भारी वर्षा के साथ आता है। प्रभावित क्षेत्र: झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा।

☞ भारत के विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 में आया था।

☛ तूफान महोर्मि = समुद्री जल ऊपर उठकर तटीय क्षेत्रों में घुसता है, जिसे तूफान महोर्मि (storm surge) कहते हैं। इससे घर, बस्तियाँ और फसलें नष्ट हो जाती हैं। तेज़ हवा से पेड़, बिजली के खंभे और संरचनाएँ गिर जाती हैं।

चक्रवात से बचाव के उपाय

(i) मौसम विभाग की चेतावनी सुनें

(ii) टीवी, रेडियो, समाचार पत्र से जानकारी लें

(iii) सुरक्षित जगह पर चले जाएँ

(iv) घर में सुरक्षित रहने की तैयारी करें

(v) भोजन, पानी और दवा साथ रखें

(vi) आपदा के बाद राहत और पुनर्वास करें

आग लगने की स्थिति में प्रबंधन

(i) अगर कोई व्यक्ति आग में फँसा हो और ऊँचाई पर हो तो उसे सीढ़ी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जाए।

(ii) अग्निशामक दल को तुरंत बुलाकर आग पर काबू पाया जाए।

(iii) जले हुए हिस्से पर तुरंत ठंडा पानी या बरनौल लगाया जाए।

(iv) घायल व्यक्ति को जल्दी से अस्पताल पहुँचाया जाए।

संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारण

(i) केबल टूट जाना

(ii) बिजली आपूर्ति बंद होना

(iii) संचार भवनों का नुकसान जिससे यंत्र खराब हो जाएँ

(iv) ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होना

प्रश्न 17. वर्षा जल संग्रहण किसे कहते है?

उत्तर– वर्षा जल संग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें बरसात के पानी को इकट्ठा करके भूमिगत जल की मात्रा बढ़ाई जाती है और बाद में इसे सिंचाई, घर के काम, पशुपालन आदि में उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 18. HAM / हैम रेडियो किसे कहते है?

उत्तर– हैम रेडियो ऐसा रेडियो है, जिसे लोग अपने मनोरंजन या संचार के लिए चलाते हैं। इसे एमेच्योर भी कहा जाता है। इसमें बैट्री या जेनरेटर से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। इसका व्यापक उपयोग भयंकर आपदा के समय किया जाता है।

उदाहरण :- 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज क्षेत्र में चक्रवात से 20 हजार लोगो की मौत, 1999 में उड़ीसा के चक्रवात के कारण 10 हजार लोगो की मौत, 26 दिसम्बर 2004 को हिन्द महासागर मे सुनामी आने से 2 लाख लोगो की मौत, 2014 में जम्मू कश्मीर मे बाढ़ आने से 20 हजार लोगो की मौत – ये सभी सूचनाएँ HAM रेडियो के माध्यम से ही फैलाया गया।

प्रश्न 19. सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है?

उत्तर– सुदूर संवेदी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित एक उपग्रह है। जिसका उपयोग दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के अलावा आपदा चेतावनी के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग संसाधनों की खोज के लिए भी होता है।

प्रश्न 20. उपग्रह संचार प्रणाली से क्या अभिप्राय है?

उत्तर– उपग्रह संचार प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है। जिसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोग यहाँ से पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करते हैं।

BHARATI BHAWAN

☞ प्राकृतिक संकट और आपदाओं के प्रकार

(i) धीमी गति से परिवर्तन :- ये बदलाव धीरे-धीरे होते हैं, जिनका असर तुरंत नहीं दिखता।

(ii) तीव्र गति से परिवर्तन :- ये बदलाव अचानक और बहुत तेज़ी से होते हैं। इससे तुरंत भारी नुकसान होता है। जैसे – भूकंप, सुनामी

(iii) सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाले परिवर्तन :- ये आपदाएँ छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। असर ज्यादा दूर तक नहीं फैलता। जैसे – आँधी, तूफान

(iv) विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले परिवर्तन :- ये आपदाएँ बहुत बड़े क्षेत्र या पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। इनका असर लंबे समय तक रहता है। जैसे – ओजोन परत का नष्ट होना, वैश्विक तापन (Global Warming)।

☛ जब पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टानें (लावा) और गैसें बाहर निकलती हैं, तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। भारत में केवल अंडमान के पूर्वी द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है।

राहतकर्मियों के उपकरण

(i) निजी उपकरण → टॉर्च, सीटी, गमबूट, हेलमेट, लाइफ जैकेट।

(ii) सामूहिक उपकरण → रस्सी, सीढ़ी, हथौड़ा, स्ट्रेचर, काटने के औजार, फर्स्ट-एड बॉक्स।

(iii) अन्य सामग्री → रुई, पट्टी, टेप, कीटनाशक दवा, थर्मामीटर, दस्ताने, ORS पैकेट, साबुन और दवाइयाँ

वैकल्पिक साधन

(i) हेलिकॉप्टर और नाव → लोगों और सामग्री के परिवहन के लिए।

(ii) मोबाइल फोन और वायरलेस → आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए।

(iii) रेडियो संचार → रेडियो तरंगों से संपर्क किया जाता है। लंबी दूरी पर बात करने के लिए → High Frequency तरंगों का उपयोग। छोटी दूरी (5–50 किमी) पर बात करने के लिए → VHF (Very High Frequency) तरंगों का उपयोग। पास-पास बात करने के लिए वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल किया जाता है।

JOIN NOW

दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऊपर दिए गए कक्षा 10वीं के हमारी दुनिया के पाठ आपदा प्रबंधन (aapda prabandhan) का नोट्स और उसका प्रश्न को पढ़कर आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद !