आज के इस पोस्ट में हमलोग कक्षा 9वीं जीव विज्ञान का पाठ ‘ऊतक’ का नोट्स को देखने वाले है। Tissue

| ऊतक (Tissue) |

☛ सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीव एककोशिकीय और कुछ जीव बहुकोशिकीय (जैसे मनुष्य) होते है।

☞ बहुकोशिकीय जीवों में अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। जैसे- मांसपेशी कोशिकाएँ (गति के लिए), रक्त कोशिकाएँ (ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुँचाने के लिए), तंत्रिका कोशिकाएँ (संदेश पहुँचाने के लिए) तथा पौधों में संवहन बंडल की कोशिकाएँ (जल व भोजन पहुँचाने के लिए)।

प्रश्न 1. ऊतक किसे कहते है?

उत्तर– एक ही प्रकार के उत्पति एवं कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते है।

⪼ सर्वप्रथम Tissue शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक Bichat ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द Texer से हुआ है इसका अर्थ है बुनना (Weave)।

➣ ऊत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को Histology कहते हैं।

⪼ Histology से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक Marcello Malpighi ने की, इसलिए इन्हें Father of Histology कहा जाता है।

पौधों और जंतुओं के ऊतकों में अंतर

(i) पौधे स्थिर रहते हैं। जबकि जंतु भोजन या स्थान की खोज में घूमते रहते हैं।

(ii) पौधों के ऊतक मुख्यतः सहारा देने वाले होते हैं, और अधिकतर मृत होते हैं। जबकि जंतुओं के ऊतक जीवित होते हैं।

(iii) पौधों को कम ऊर्जा चाहिए क्योंकि वे नहीं चलते। जबकि जंतुओं को अधिक ऊर्जा चाहिए क्योंकि वे चलते-फिरते हैं।

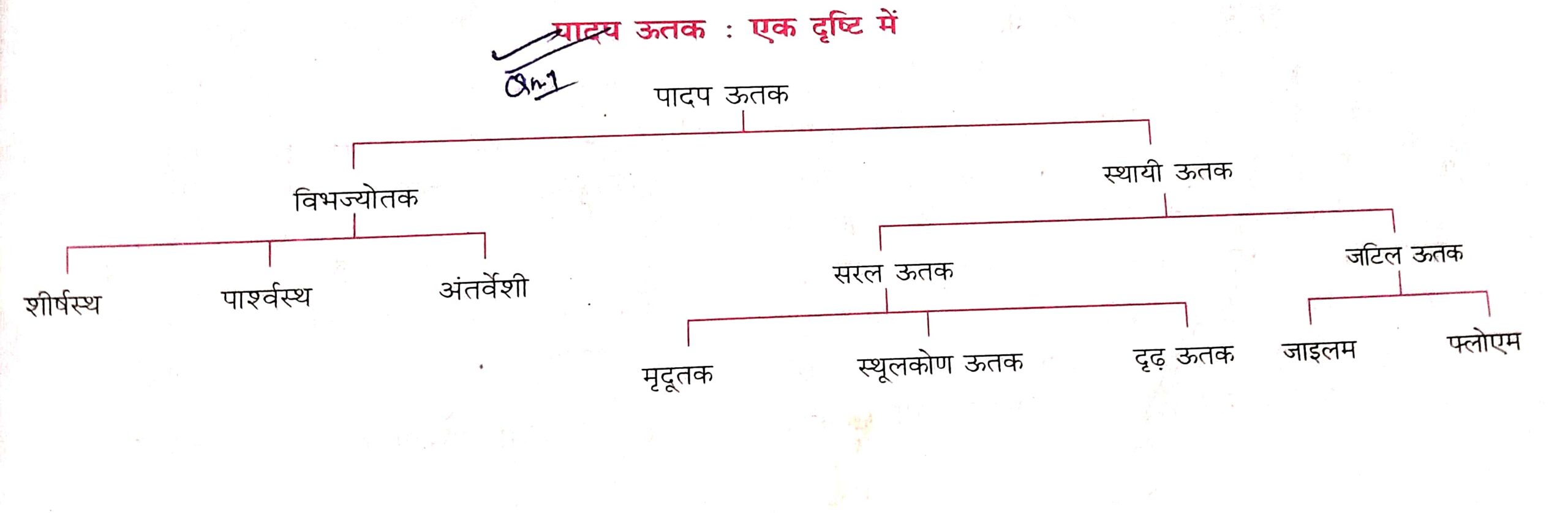

☛ पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं:

(i) विभज्योतकी ऊतक = वैसे ऊतक जिनमें कोशिका लगातार विभाजित होती रहती हैं, उसे विभज्योतकी ऊतक कहते है। विभज्योतकी ऊतक पौधा की ऊँचाई और मोटाई दोनों को बढ़ाता है।

(ii) स्थायी ऊतक = वैसे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजित नहीं होती हैं, उसे स्थायी ऊतक कहते है। इसमें कोशिका का रूप व आकार स्थिर रहता है। यह मृत या जीवित दोनों हो सकते हैं। इनमें कोशिकाद्रव्य कम और बड़ी रसधानी होती है।

विभज्योतकी ऊतक के प्रकार

(i) शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक = यह तने और जड़ के शीर्ष (माथे) भाग पर होता है। इससे जड़ तथा तना की लंबाई बढ़ती है। इससे पौधे की प्राथमिक वृद्धि होती है। इससे बनी कोशिकाएँ परिपक्व होकर स्थायी ऊतक बनती हैं, इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं।

(ii) पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक = यह तने और जड़ के किनारे (पार्श्व भाग) में होता है। इससे पौधे की द्वितीयक वृद्धि होती है यानी जड़ एवं तने की मोटाई बढ़ती है। जैसे– कैंबियम

(iii) अंतर्वेशी विभज्योतकी = यह पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्वों (जोड़) के पास होता है। यह भी वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में बदल जाता है। यह वैसे पौधों में पाया जाता है, जिनके शीर्ष भाग को शाकाहारी जानवर खा जाता है। जैसे- घास

स्थायी ऊतक

☞ उत्पत्ति के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते है।

(i) प्राथमिक स्थायी ऊतक = यह शीर्षस्थ व अंतर्वेशी विभज्योतक से बनता है।

(ii) द्वितीयक स्थायी ऊतक = यह पार्श्वस्थ विभज्योतक (कैंबियम) से बनता है।

☛ संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते है।

(i) सरल स्थायी ऊतक = यह समान प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार का होता है। मृदूतक (पैरेनकाइमा) ऊतक, स्थूलकोण (कॉलेनकाइमा) ऊतक और दृढ़ (स्क्लेरेनकाइमा) ऊतक ।

(ii) जटिल स्थायी ऊतक = यह दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसका मुख्य काम जल, खनिज लवण व भोजन का संवहन (transport) करना है। यह दो प्रकार का होता है। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक।

प्रश्न 2. संवहन ऊतक किसे कहते है?

उत्तर– जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल बनाते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं।

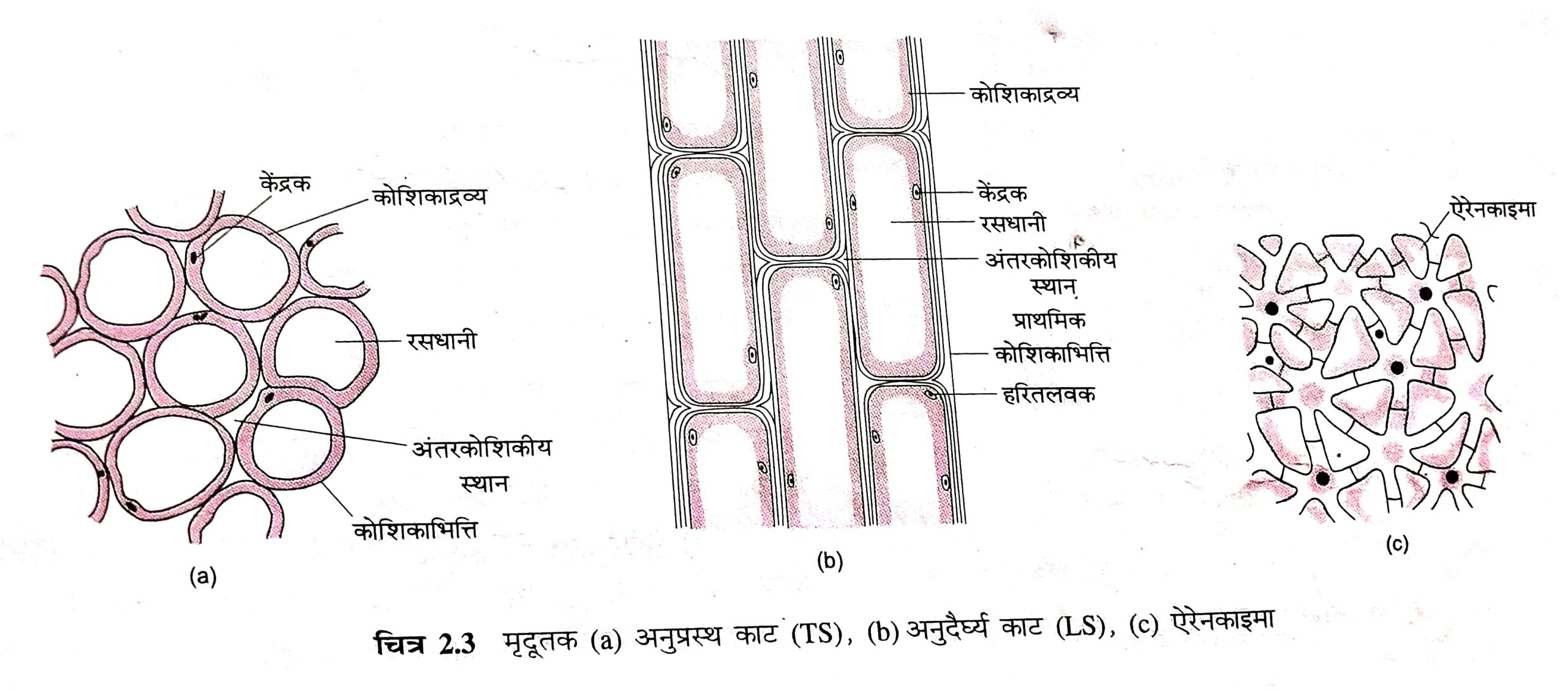

मृदूतक ऊतक

(i) मृदूतक ऊतक में कोशिकाएँ जीवित, अंडाकार (गोल) या बहुभुजी होती है।

(ii) कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान (अंतरकोशिकीय स्थान) होता है। और यह तने, जड़, पत्तियों के एपिडर्मिस व कॉर्टेक्स में पाया जाता है।

(iii) इसका कार्य एपिडर्मिस बनाकर पौधे का संरक्षण करना, भोजन बनाना, भोजन संग्रह करना तथा गैसीय विनिमय में मदद करना है।

प्रश्न 3. एपिडर्मिस किसे कहते है?

उत्तर– पौधे के जड़, तना, पत्तियों आदि के सबसे बाहरी आवरण को एपिडर्मिस कहते है। यह सुरक्षा का काम करता है।

➣ शुष्क जगहों के पौधों में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नामक परत होती है, जो क्यूटिन नामक जलरोधी पदार्थ से बनी होती है और यह पानी की हानि को रोकता है।

प्रश्न 4. वायूतक (ऐरेनकाइमा) किसे कहते है?

उत्तर– जल में पाए जानेवाले पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएँ रहती है, जो मृदूतक के बीच पाई जाती है। इस प्रकार के मृदूतक को वायूतक कहते हैं।

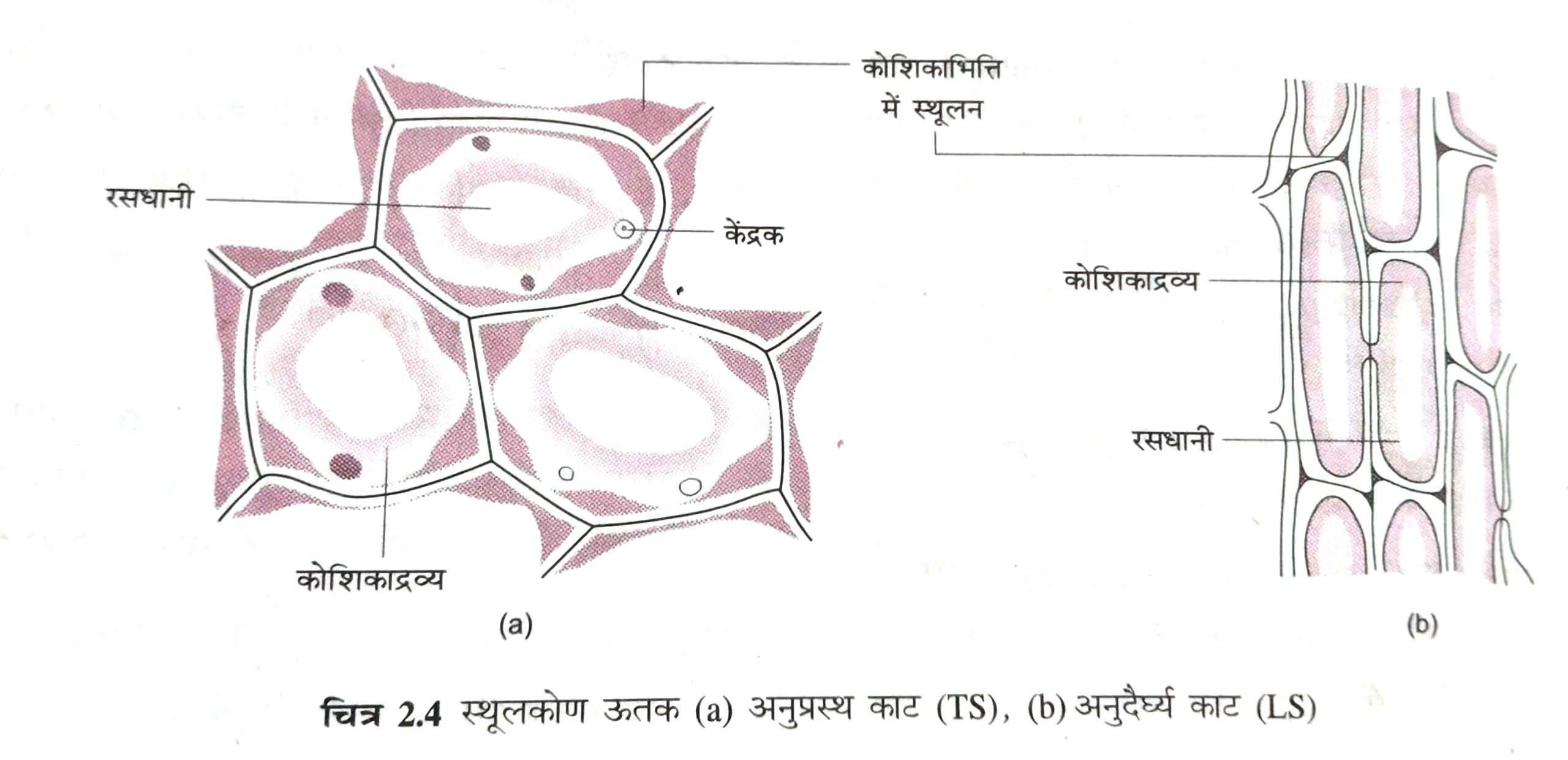

स्थूलकोण ऊतक

(i) स्थूलकोण ऊतक में कोशिकाएँ जीवित, लंबी, अंडाकार, रसधानीयुक्त होती है।

(ii) यह तने की एपिडर्मिस के नीचे, पत्तियों और फूलों के डंठल में पाया जाता है। यह जड़ों में नहीं पाया जाता है।

(iii) इसका कार्य पौधे को यांत्रिक मज़बूती देना और लचीलापन प्रदान करना है।

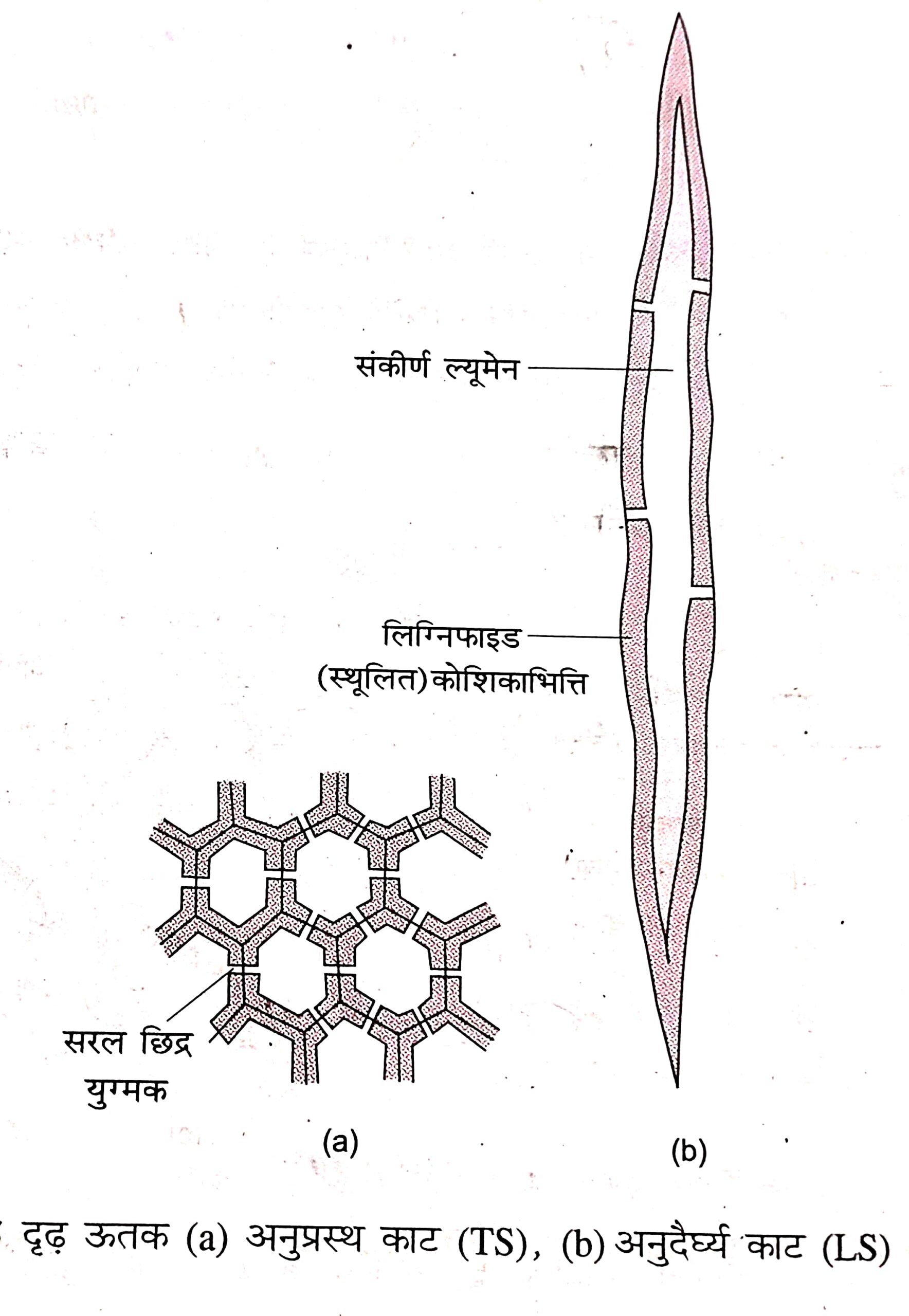

दृढ़ ऊतक

(i) इसकी कोशिकाएँ मृत, लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनमें कोई जीवद्रव्य नहीं होता है।

(ii) इनकी कोशिकाभित्ति बहुत मोटी होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन जमा होता है। इन कोशिकाओं में छोटे-छोटे छिद्र पाये जाते हैं, जिन्हे पिट्स कहते हैं। जिसकी सहायता से जल का आदान-प्रदान होता है।

प्रश्न 5. लिग्निन किसे कहते है?

उत्तर– लिग्निन सीमेंट जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिकाओं को कठोर बनाता है।

(iii) यह संवहन बंडल (जाइलम, फ्लोएम), पौधे के तनों, पत्तियों की नसों (vein), फलों और बीजों के कठोर खोल आदि में पाया जाता है। जैसे– नारियल, पटुआ, अखरोट

(iv) इसका कार्य पौधे के विभिन्न भागों को कठोर बनाना और आंतरिक भागों की रक्षा करना है।

कॉर्क कोशिका

(i) जैसे-जैसे तना और जड़ पुराने होते हैं, इनके बाहरी ऊतक टूटकर कॉर्क (छाल) बना देते हैं। और यह तने के एपिडर्मिस की जगह लेता है और एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है।

(ii) यह मृत होती हैं। और इनमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान (खाली जगह) नहीं होता है।

(iii) इनकी दीवार मोटी होती है, क्योंकि उस पर सुबेरिन नाम का पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन के कारण पानी और गैसें इनसे पार नहीं हो सकतीं है। और इनमें कोई जीवद्रव्य नहीं होता है।

(iv) इसका कार्य तने और जड़ को सुरक्षित रखना है।

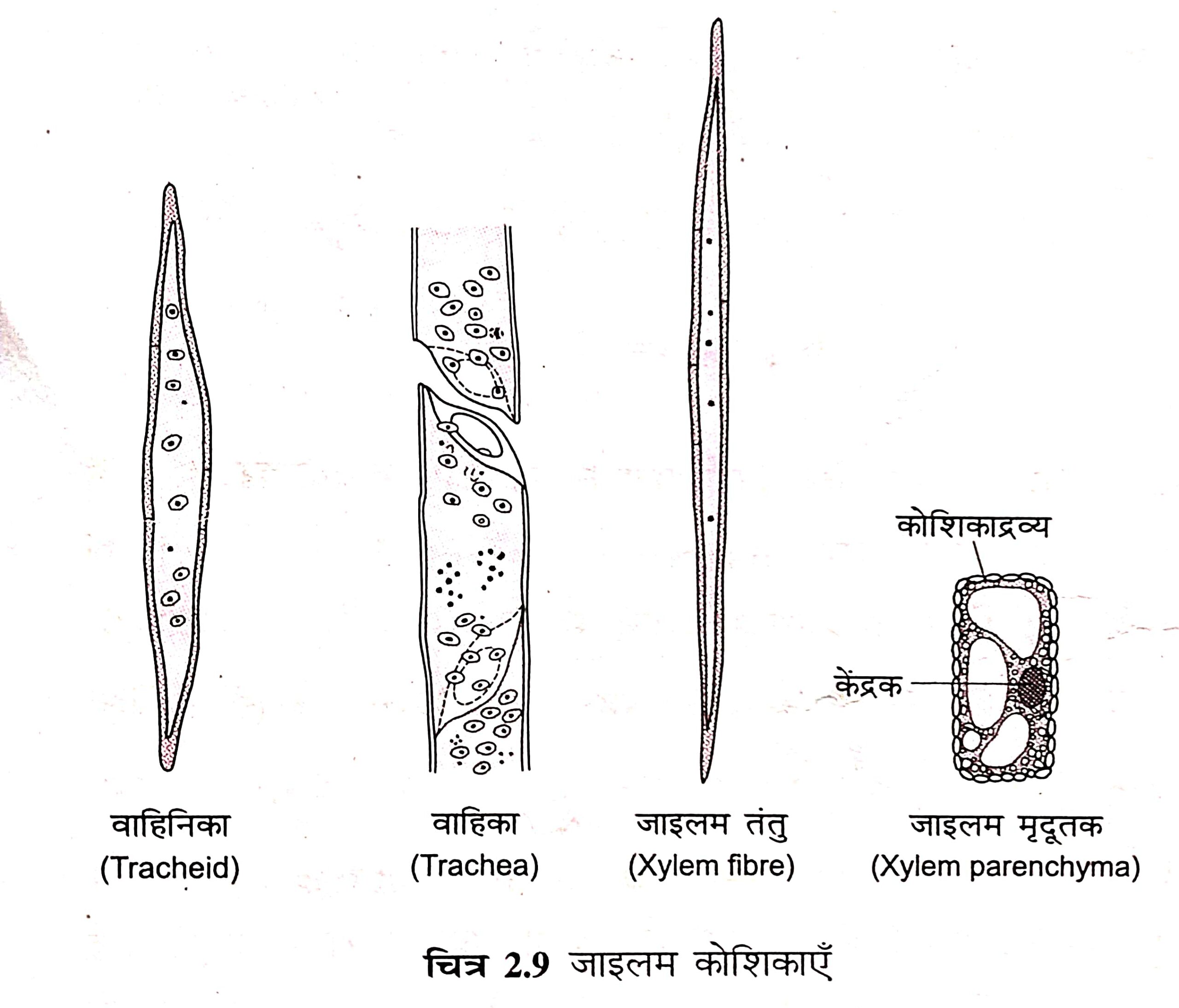

जाइलम ऊतक

(i) यह पौधे के मूल, तना और पत्तियों में पाया जाता है।

(ii) इसका मुख्य कार्य जल और घुलित खनिजों को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाना है।

☞ जाइलम चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है:

(i) वाहिनिकाएँ = इनकी कोशिका लंबी, मृत, नुकीली और मोटी होती है।

(ii) वाहिकाएँ = इनकी कोशिका लंबी, खोखली नली जैसी और मृत होती है। इनकी दीवारें कई तरह से मोटी हो सकती हैं, जैसे- वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा।

(iii) जाइलम तंतु = यह भी मृत व मोटी दीवारों वाली होती हैं

(iv) जाइलम मृदूतक = यह जीवित होती हैं।

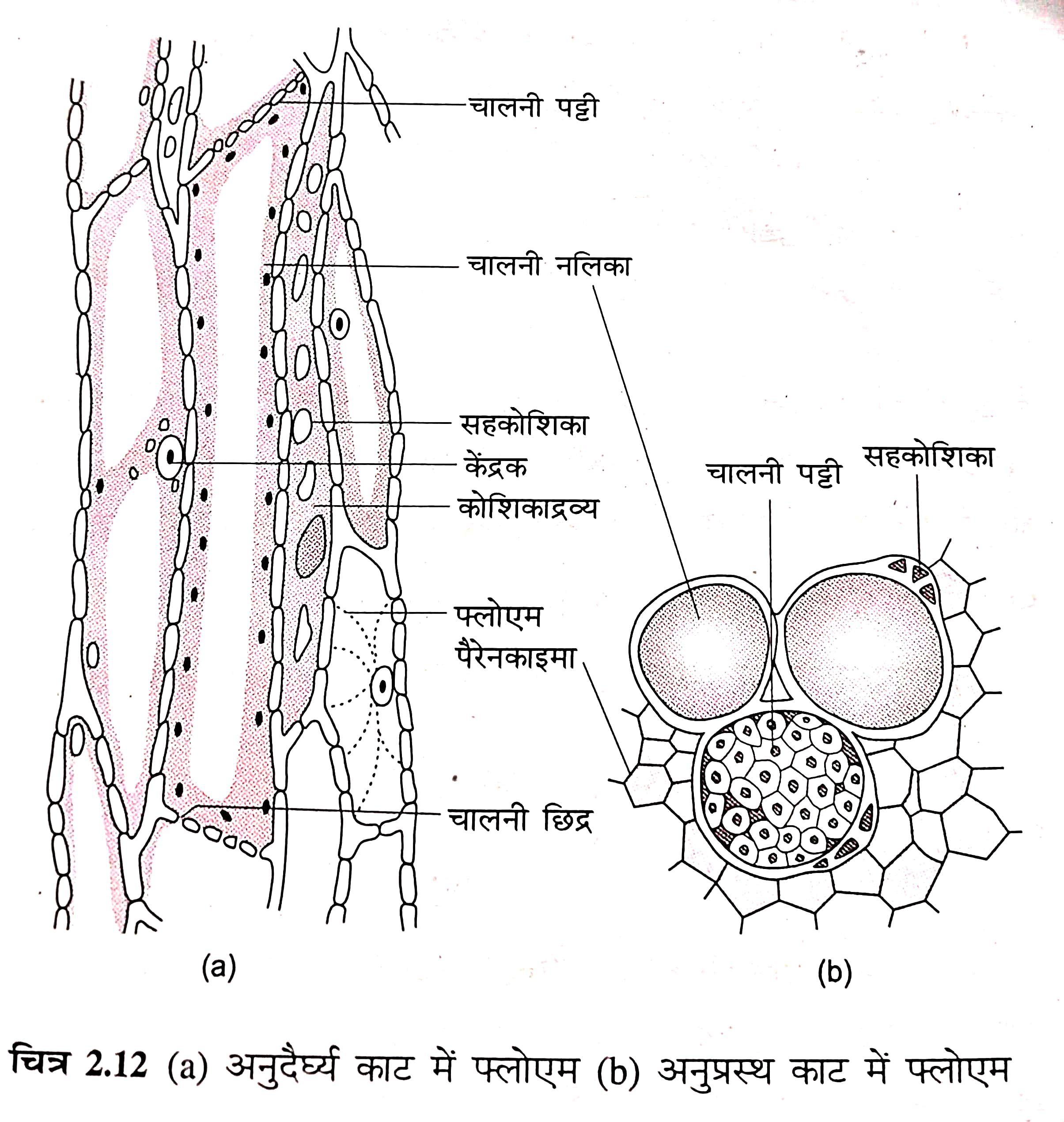

फ्लोएम ऊतक

(i) फ्लोएम पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है।

(ii) यह पौधे में भोजन (खासकर पत्तियों में बना भोजन) को अन्य भागों तक पहुँचाता है।

☛ फ्लोएम के चार मुख्य भाग

(i) चालनी नलिकाएँ = इसकी लंबी, बेलनाकार कोशिकाएँ होती है।

दो कोशिकाओं के बीच की छिद्रित दीवार को चालनी पट्टी कहते हैं। वयस्क अवस्था में इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, पर कोशिकाद्रव्य चालनी पट्टिका के छिद्रों से जुड़ा रहता है।

(ii) सहकोशिकाएँ = यह चालनी नलिकाओं के बगल में रहती हैं। यह लंबी, जीवित, इनमें केंद्रक व कोशिकाद्रव्य होता है।

⪼ यह केवल एंजियोस्पर्म (flowering plants) में पाई जाती हैं। इसका कार्य चालनी नलिकाओं में भोजन पहुँचाने में मदद करती हैं।

(iii) फ्लोएम तंतु = इसमें लंबी, मृत और दृढ़ कोशिकाएँ होती हैं। इसका कार्य फ्लोएम को यांत्रिक मजबूती देना हैं।

(iv) फ्लोएम मृदूतक = यह लंबी, जीवित व केंद्रकयुक्त कोशिकाएँ होती हैं। इनमें भोजन संचित रहता है, तथा साथ ही भोजन के संवहन में मदद करते हैं।

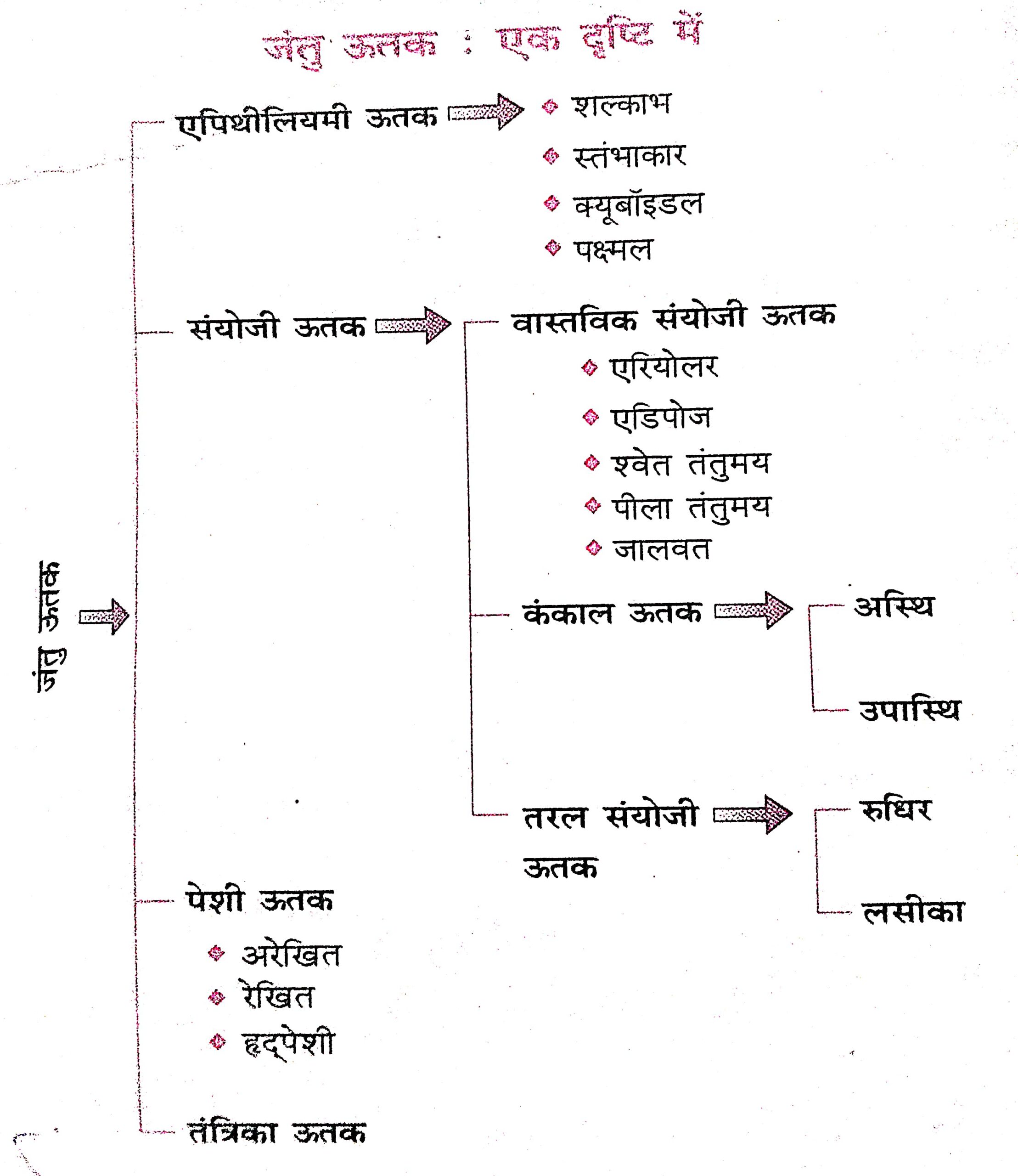

जंतु ऊतक

☞ जंतुओं में ऊतकों चार प्रकार के होते है।

(i) उपकला ऊतक (Epithelial tissue)

(ii) संयोजी ऊतक (Connective tissue)

(iii) पेशी ऊतक (Muscular tissue)

(iv) तंत्रिका ऊतक (Nervous tissue)

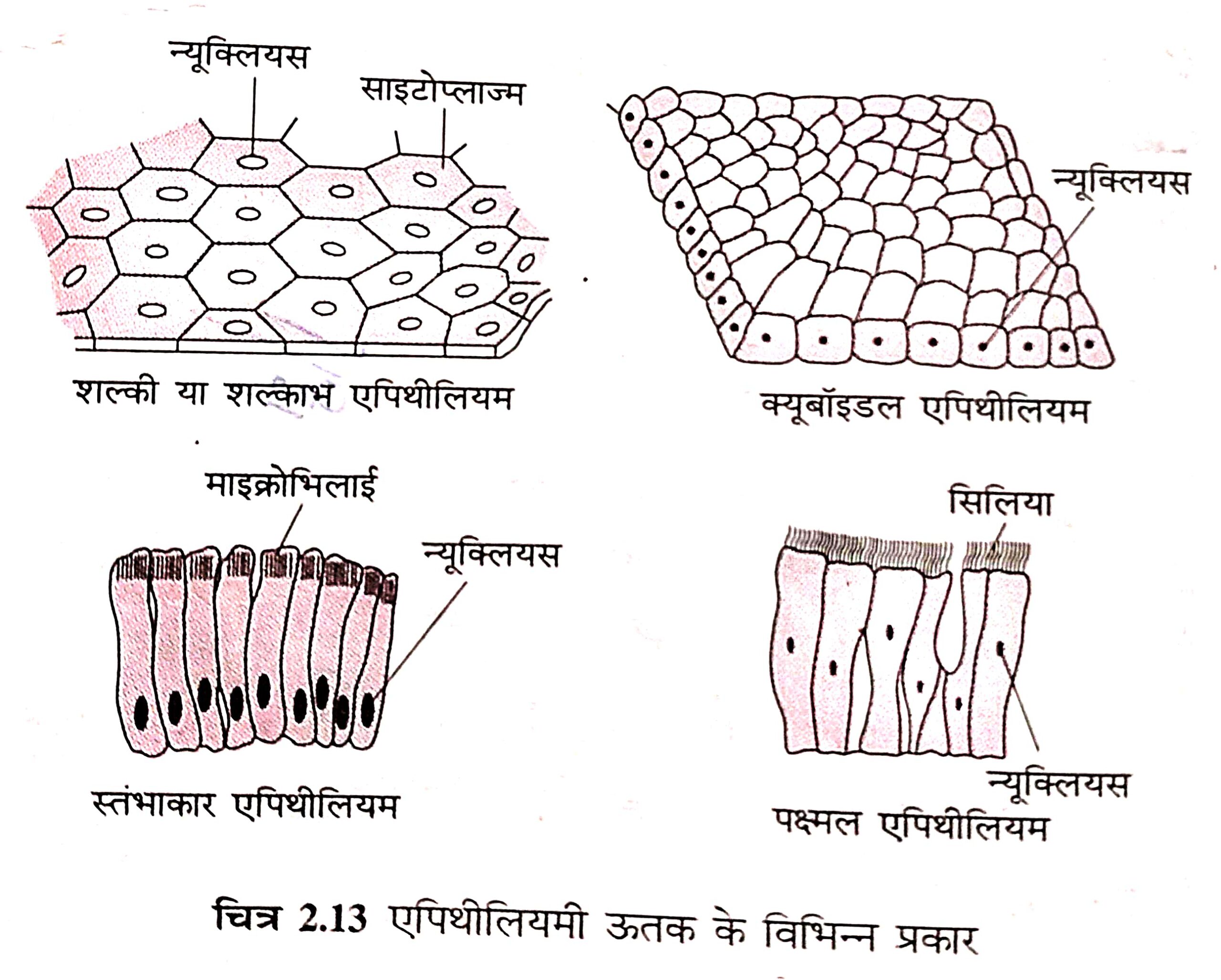

उपकला ऊतक = यह अंगों का बाहरी और भीतरी परत बनाता हैं। और यह सुरक्षा, अवशोषण, स्रवण और विसरण का कार्य करता हैं।

उपकला ऊतक के प्रकार

(i) शल्की (शल्काभ) एपिथीलियम = इसकी कोशिकाएं चपटी और पतली होती है। यह त्वचा, मुखगुहा, जिह्वा, ग्रासनली, रक्तवाहिनियों और फेफड़ों बनाता है। इसका कार्य सुरक्षा देना और पदार्थों का विसरण करना है।

☛ इसी ऊतक की कमी से झुर्रियां पड़ जाती हैं और यह ठंड से बचाने के काम करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है। यह त्वचा में कई परतों में सजा होता है, इसलिए इसे स्तरित शल्की एपिथीलियम कहते हैं।

(ii) स्तंभाकार एपिथीलियम = यह लंबी और स्तंभ जैसी होती है। यह छोटी आँत और आमाशय की दीवार पर पाई जाती हैं। इसका कार्य अवशोषण, स्रवण और सहारा देना है।

(iii) क्यूबॉइडल (घनाकार) एपिथीलियम = इसकी कोशिकाएं घन के जैसी होती है। यह लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य अवशोषण, स्रवण और सहारा देना है।

(iv) पक्ष्मल (पक्ष्माभी) एपिथीलियम = यह कोशिकाओं के ऊपर छोटे-छोटे बाल में होते हैं। यह ट्रैकिया (श्वासनली) और अंडवाहिनी में भी पाया जाता है। इसका कार्य म्यूकस को हटाना और अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है।

संयोजी ऊतक = यह अंगों व ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। इनमें मैट्रिक्स (प्लाज्मा) अधिक होता है।

संयोजी ऊतक के प्रकार

(i) वास्तविक संयोजी ऊतक

(ii) कंकाल ऊतक ( अस्थि और उपास्थि)

(iii) तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक (जैसे – रक्त, लसिका)

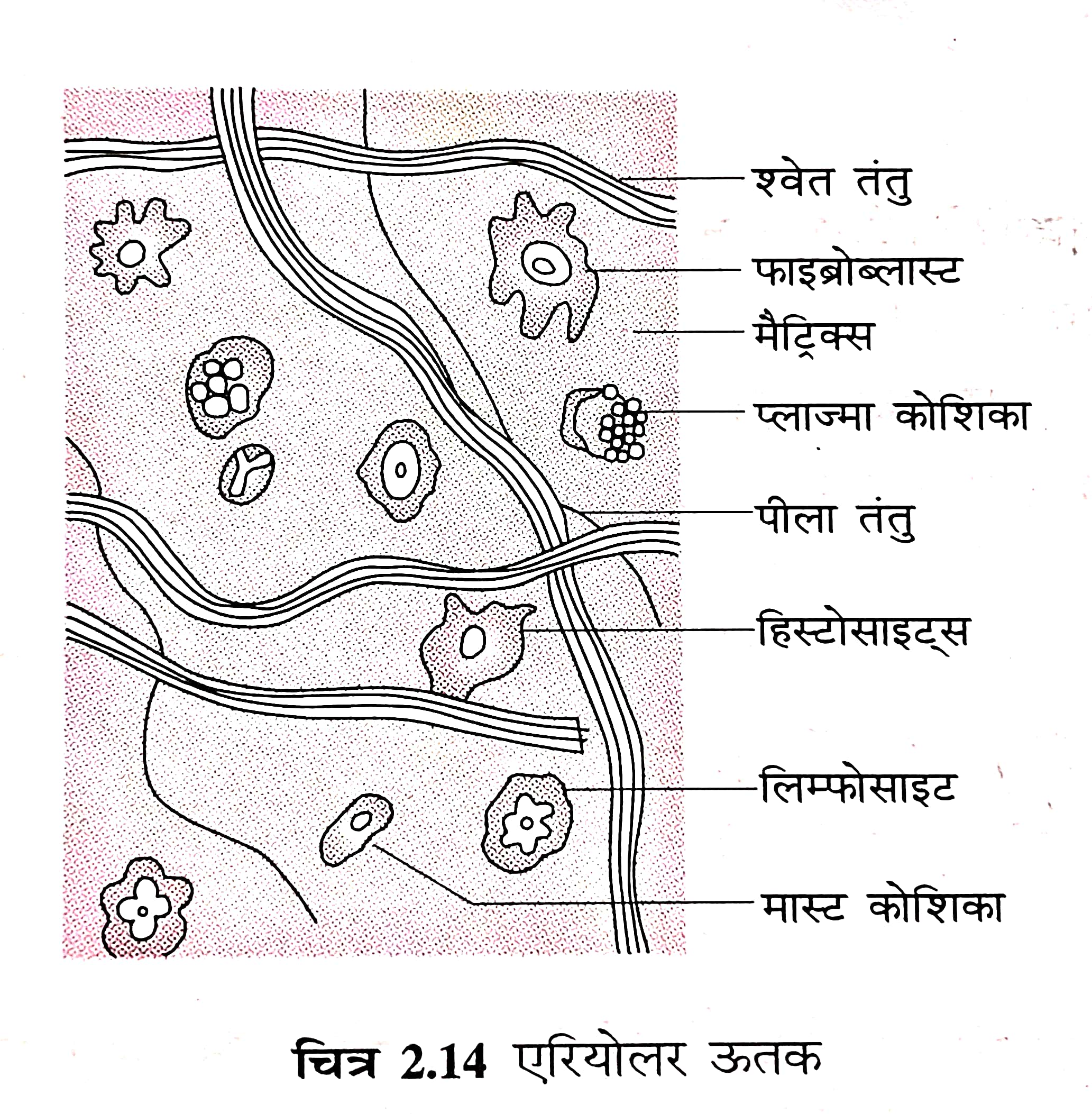

वास्तविक संयोजी ऊतक

एरियोलर ऊतक = एरियोलर ऊतक में कई तरह की कोशिकाएँ और दो तरह के तंतु होते हैं। इसका कार्य त्वचा और मांसपेशियों को जोड़कर रखना है।

कोशिकाएँ

(a) फाइब्रोब्लास्ट = यह चपटी और शाखाओं वाली होती है। ये तंतु बनाती हैं।

(b) हिस्टोसाइट्स = यह चपटी और अनियमित आकार की होती है। यह रोगाणुओं को नष्ट करता हैं।

(c) प्लाज्मा कोशिकाएँ = यह अंडाकार होता है। और यह एंटीबॉडी बनाती हैं।

(d) मास्ट कोशिकाएँ = यह अंडाकार और केंद्रकयुक्त होती है। यह हिस्टामिन (रक्तवाहिनियाँ फैलाने का कार्य), हिपैरिन (रक्त को जमने से रोकता), सीरोटोनिन (रक्तवाहिनियाँ सिकुडाने का कार्य) आदि रसायन बनाती हैं।

(e) श्वेतकण (Leucocytes) = इस ऊतक में विभिन्न प्रकार के श्वेतकण (जैसे लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल) पाए जाते है।

तंतु

(i) श्वेत तंतु = यह अशाखीय तथा अलचीली होती है। यह कॉलेजन से बना होता है।

(ii) पीला तंतु = यह शाखीय या अशाखीय तथा लचीली होती है। यह एलास्टिन से बना होता है।

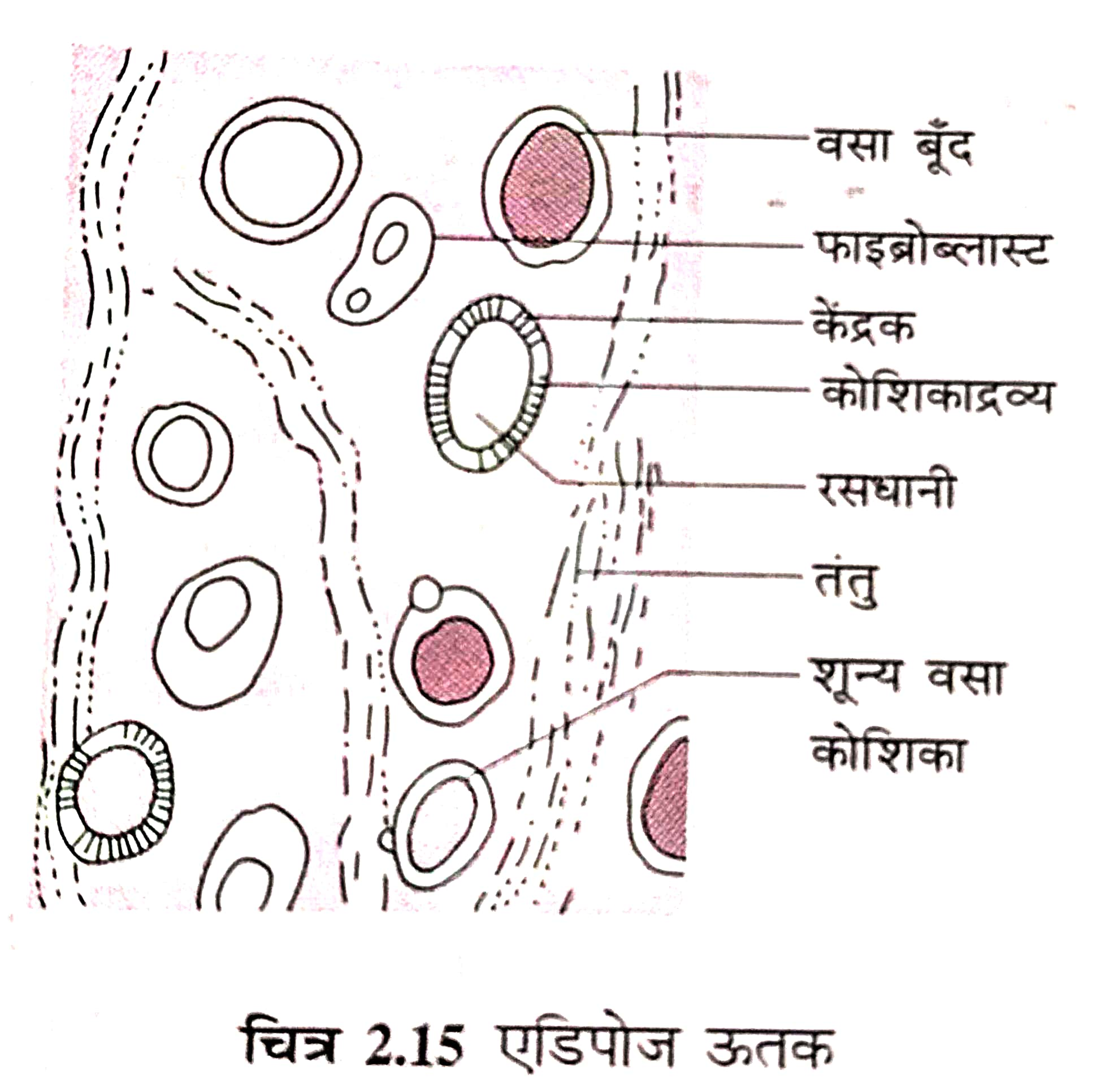

एडिपोज ऊतक (वसा ऊतक) = इसमें अंडाकार कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें वसा (फैट) जमा होता है। यह त्वचा के नीचे, अंगों के बीच और मेढ़क के वृक्क के ऊपर वसापुंज में पाया जाता है।

एडिपोज ऊतक का कार्य

(i) अंगों को चोट से बचाता है।

(ii) शरीर को ठंड से बचाता है।

(iii) ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों में वसा ज्यादा होता है।

(iv) ज्यादा वसा जमा होने पर शरीर मोटा हो जाता है।

श्वेत तंतुमय ऊतक = इसमें श्वेत तंतु होते हैं। श्वेत तंतुमय ऊतक, टेंडन (कंडरा) बनाता है, जो मांसपेशियों को हड्डी या दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है।

पीला तंतुमय ऊतक = इसमें पीले तंतु होते हैं। पीला तंतुमय ऊतक, लिगामेंट (स्नायु) बनाता है, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है।

जालवत संयोजी ऊतक = इसमें जाल जैसी कोशिकाएँ होती हैं। और यह प्लीहा , यकृत और अस्थिमज्जा में पाया जाता है।

कंकाल ऊतक

कंकाल ऊतक = यह शरीर को सहारा देता है और अंगों को मजबूती से जोड़ता है। यह केवल शरीर के अंदर पाया जाता है।

☛ कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते है।

(i) उपास्थि ऊतक

(ii) अस्थि ऊतक

उपास्थि ऊतक

(i) उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिका को कोन्ड्रोसाइट कहते हैं। उपास्थि के बाहर एक आवरण होता है, जिसे पेरिकोंड्रियम कहा जाता है। उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है, जो कुछ अंगों की सतह पर पाई जाती है।

(ii) इसमें कॉलेजन और इलास्टिन तंतु होते हैं, लेकिन कैल्शियम नहीं होता है, इसलिए यह अस्थि की तुलना में कम कठोर और अधिक लचीली होती है।

(iii) उपास्थि का निर्माण जिस प्रोटीन से होता है, उसे कोंड्रिन प्रोटीन कहते है। उपास्थि में छिद्र नहीं होता है।

(iv) कोशिकाएँ लैकुना नामक द्रव से भरे छोटे गड्ढों में रहती हैं, जिनमें 2-4 कोशिकाएँ होती हैं।

(v) इसमें रक्तवाहिनियाँ नहीं होतीं है।

(vi) यह हड्डियों के जोड़ पर, बाहरी कान, नाक, श्वासनली, कंठ पाया जाता है।

अस्थि (हड्डी) ऊतक

(i) नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, बाद में कुछ जुड़ जाती हैं, इसलिए वयस्क में 206 होती है। अस्थि एक कठोर संयोजी ऊतक है जो कंकाल तंत्र बनाता है।

(ii) हड्डी में पाए जाने वाले कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। हड्डी के बाहर एक आवरण होता है, जिसे पेरियोस्टीम कहा जाता है। हड्डी पर छिद्रनुमा संरचना होती है। और हड्डी के किनारे पर अस्थिमज्जा (Red bone Merrow) होता है, जिससे RBC निकलता है। बीच में Yellow bone Merrow होता है, जिससे WBC निकलता है। नवजात शिशु में Yellow bone Merrow कम होता है।

(iii) ऑस्टियोब्लास्ट लैकुनी में रहते हैं। लैकुनी कैनालीकुली नामक पतली नलिकाओं द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं।

(iv) हड्डी का निर्माण जिस प्रोटीन से होता है, उसे Eosin (ईओसिन) Protin कहते है। हड्डी में कैल्शियम, फॉस्फेट और कॉलेजन प्रोटीन होता है, इसलिए यह बहुत कठोर और मजबूत होता है।

(v) इसमें रक्त वाहिकाएँ पाई जाती हैं।

(vi) मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि फीमर (जांघ की हड्डी) होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज़ (कान की हड्डी) होती है।

(vii) मैमेलिया के अस्थि को काटने पर हैवर्सियन तंत्र दिखाई देता है।

(viii) मैमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएँ दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें हैवर्सियन नलिकाएँ कहते हैं।

(ix) हैवर्सियन नलिकाएँ अपने चारों ओर स्थित लैमेल्ली, लैकुनी, अस्थि कोशिकाएँ और कैनालीकुली के साथ मिलकर हैवर्सियन तंत्र बनाती है।

तरल ऊतक

☞ तरल ऊतक में दो ऊतक आते हैं

(i) रक्त (रुधिर)

(ii) लसीका

☛ रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें तरल मैट्रिक्स (प्लाज्मा) होता है, जिसमें कोशिकाएँ तैरती रहती हैं। रक्त का कार्य पचा भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन, CO₂ आदि का परिवहन करना है।

⪼ प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव्य है। इसमें 90% जल, 10% प्रोटीन व अन्य पदार्थ होता है। रुधिर का 55% भाग में प्लाज्मा और 45% भाग में रुधिरकणिकाएँ होती है।

☞ रुधिरकणिकाएँ (Blood Cell) तीन प्रकार की होती है।

(i) लाल रुधिरकणिकाएँ (RBC) = यह लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिससे रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन = ग्लोबिन (96%) + हीम (4 से 5%)। हीम में लोहा (Fe) होता है, जो ऑक्सीजन को बाँधता और छोड़ता है। इसका जीवनकाल 120 दिन का होता है।

(ii) श्वेत रुधिरकणिकाएँ (WBC) = यह पीला अस्थिमज्जा में बनती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और इसकी संख्या RBC से कम होती हैं। तथा यह रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। इसका जीवनकाल 3 से 4 दिन का होता है।

(iii) प्लेटलेट्स या थ्रोंबोसाइट्स = रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं।

लसीका = लसीका एक रंगहीन द्रव होता है, और इसमें RBC व प्लेटलेट्स नहीं होता है, लेकिन WBC होती हैं। लसीका में मौजूद लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं को नष्ट कर संक्रमण से बचाता हैं। और लसीका पोषक पदार्थों का परिवहन करता हैं।

पेशी ऊतक

☛ पेशी ऊतक = पेशी ऊतक का निर्माण जिस कोशिका से हुआ है, उसे Myocyte (माओसाइट) कहते है। और मांसपेशियों का अध्ययन को Myology कहते है। पेशी ऊतक के द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते है। सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है। और पेशी ऊतक के कारण ही शरीर में गति होती है।

पेशी ऊतक के प्रकार

(i) अरेखित पेशी (अनैच्छिक पेशी) = अरेखित पेशी ऊतक पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वे अपने इच्छा अनुसार संकुचित होते है। यह नेत्र की आइरिस में, वृषण और रक्त वाहिनियों में, मूत्रवाहिनी व मूत्राशय आदि में पाई जाती हैं।

☛ अरेखित पेशी का संकुचन अपने आप होता है, इसीलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तंतु पर पट्टियाँ (धारियां) नहीं होती हैं, अतः इसे अरेखित पेशी तंतु भी कहते हैं।

(ii) रेखित पेशी (ऐच्छिक) = रेखित पेशी ऊतक पर हमारा नियंत्रण होता है। यह कंकाल से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। प्रत्येक तंतु सारकोलेमा नामक झिल्ली से घिरा होता है।

☞ सार्कोप्लाज्म के अंदर अनेक मायोफाइब्रिल रहता हैं। मायोफाइब्रिल पर गाढ़ी और हल्की पट्टियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। रेखित पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। शरीर के भार का करीब 50% भाग यही होती हैं।

(iii) हृदपेशी = हमारा हृदय, हृदपेशी का बना है। हृदपेशी, स्वभाव से अनैच्छिक (नियंत्रण नहीं) होती है। हृदय से रक्त शरीर के सभी भागों में पहुँचता रहता है।

तंत्रिका ऊतक

तंत्रिका ऊतक = तंत्रिका ऊतक का निर्माण जिस कोशिका से होता है, उसे न्यूरॉन(तंत्रिका कोशिका) कहते है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क (brain), मेरुरज्जु/रीढ़ की हड्डी (spinal cord) और तंत्रिकाओं (nerves) में पाए जाते है। इसका काम संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाना है।

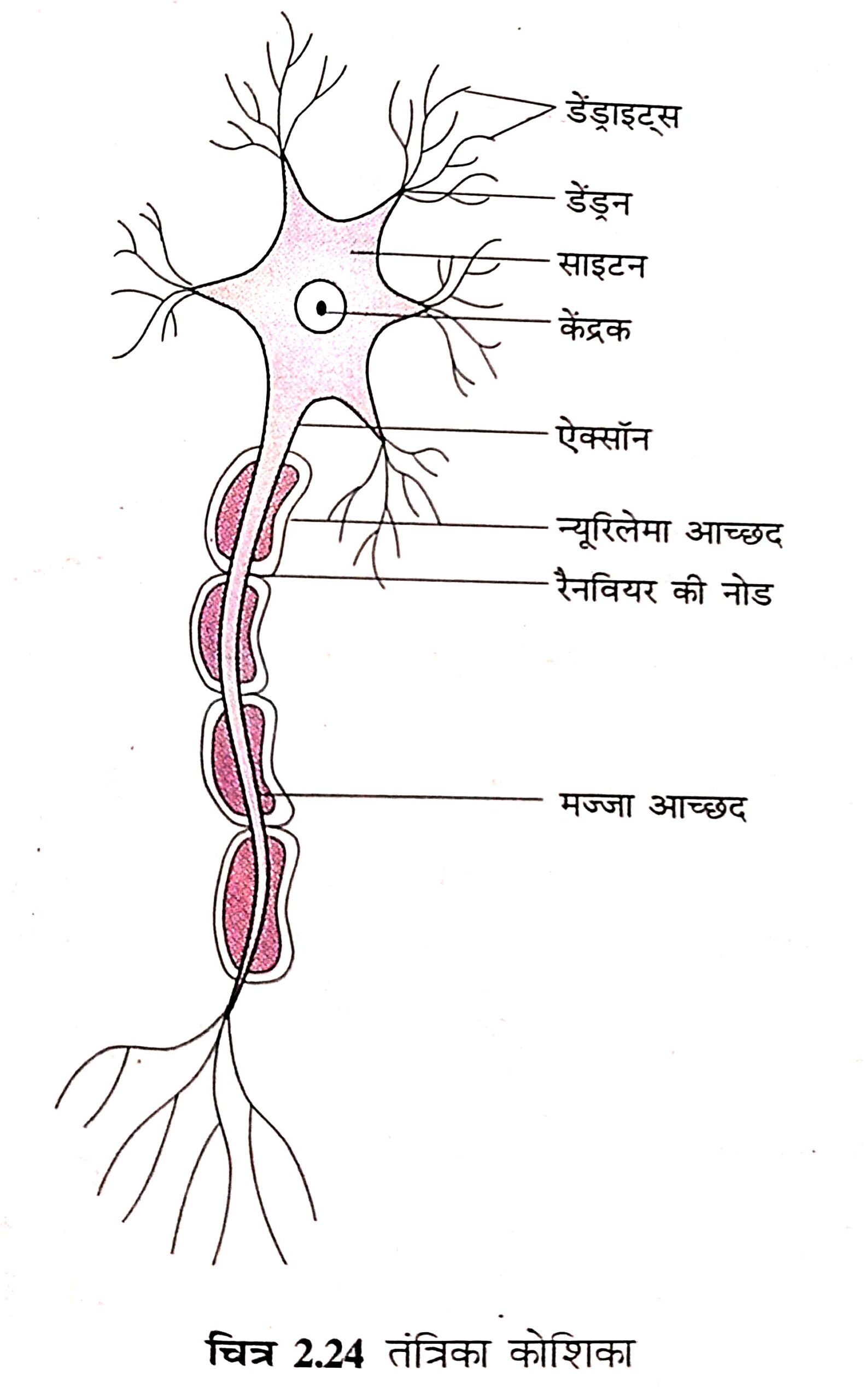

न्यूरॉन का भाग

☛ न्यूरॉन का मुख्य भाग को साइटन कहते है। इसमें केंद्रक और कोशिकाद्रव्य होता है। साइटन के नीचे वाले भाग को Axon (ऐक्सॉन) कहते है। इसका रंग सफेद होता है।

☞ साइटन के चारों ओर धगेनुमा संरचना होती है, जिसे dendron (डेंड्रॉन) कहते है। dendron जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है, तब उसे Dendrites (डेंड्राइट्स) कहते है।

⪼ Dendron तथा dendrites की मदद से Neuron सूचना को ग्रहण करता है, इसलिए इसे Receptor कहते हैं।

➣ Axon के ऊपर कोशिका का आवरण होता है, जिसे Medullary Sheath (मज्जा आच्छद) कहा जाता है। दो medullary Sheath के बीच कुछ खाली जगह होता है, जिसे node of Ranvier (रैनविएर की नोड) कहा जाता है।

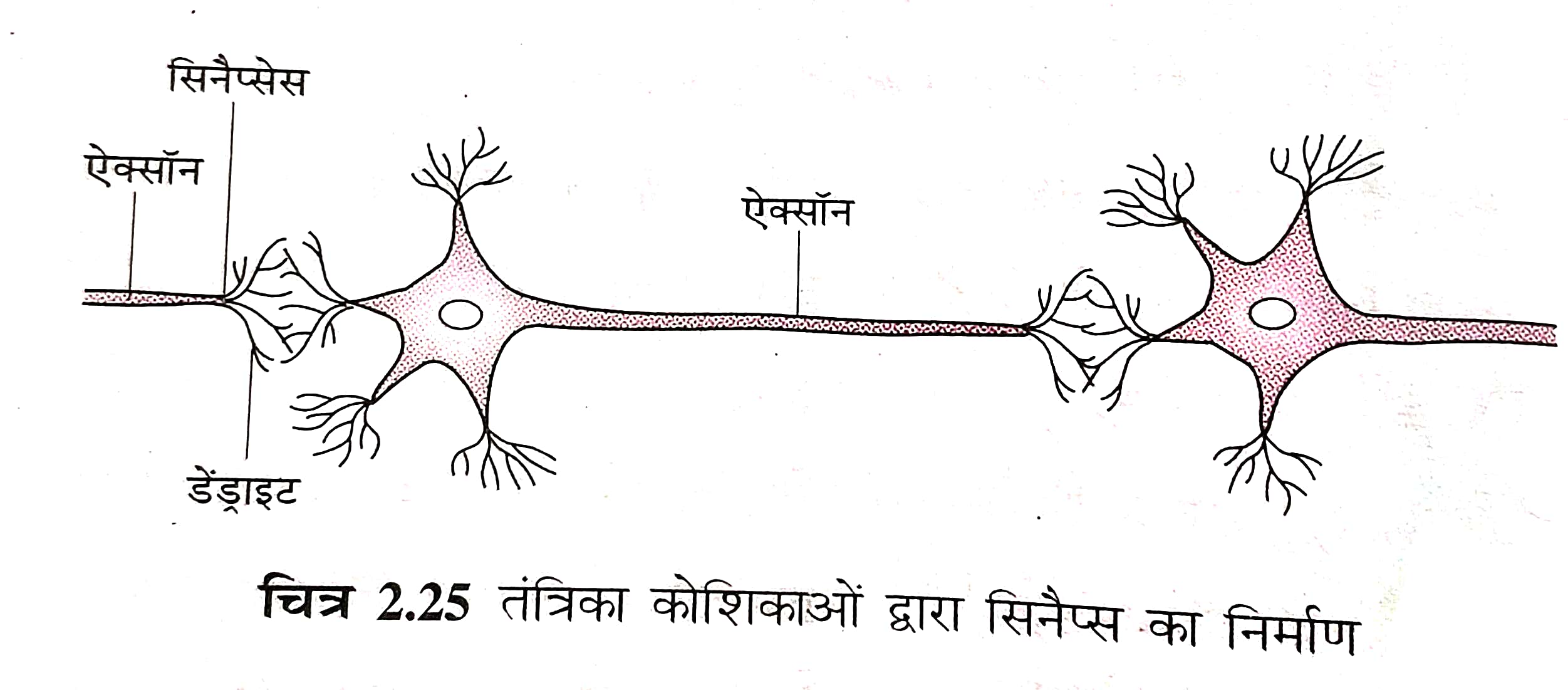

प्रश्न 6. सिनैप्स किसे कहते है?

उत्तर– जब एक न्यूरॉन का ऐक्सॉन दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है, तो इसे सिनैप्स कहते हैं। और आवेग हमेशा ऐक्सॉन से डेंड्राइट की ओर ही जाता है।

JOIN NOW

दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऊपर दिए गए कक्षा 9वीं के जीव विज्ञान के पाठ 02 ऊतक (Tissue) का नोट्स और उसका प्रश्न को पढ़कर आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद !